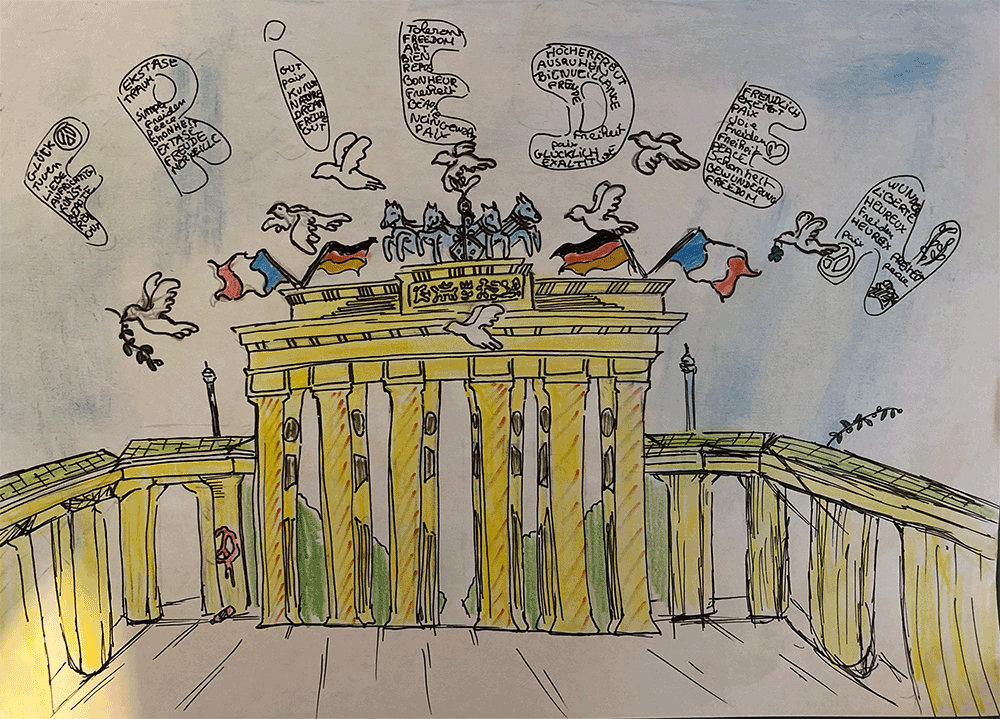

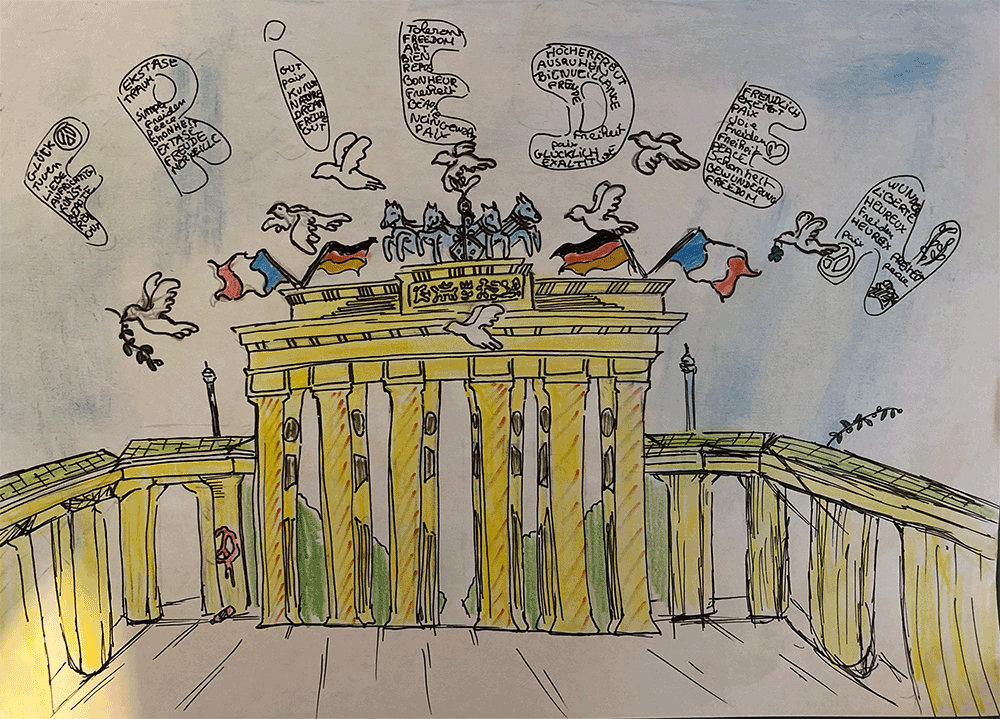

Du 4 au 8 mai 2023, la classe de germanistes est partie dans la capitale allemande … BERLIN !!

« Une si belle anecdote que je me dois de raconter », Christine Camera, professeur d’allemand

Tout savoir sur le lycée professionnel

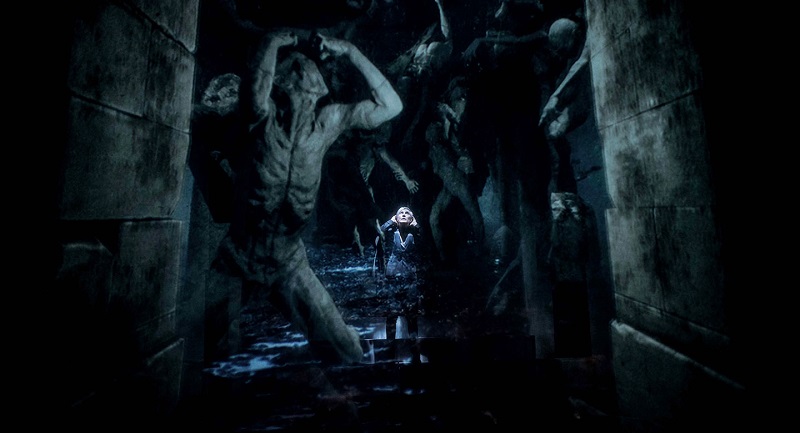

Encore une magnifique après-midi sous le signe de la culture et du partage ! Après un accueil parfait comme à l’accoutumée de Laéticia Vallart et de ses équipes au théâtre Anthéa, les élèves et leurs enseignantes ont assisté à un spectacle unique et percutant autour du personnage de Charles Baudelaire. Clément Althaus, dans la peau du poète et son « double » Jérémie Boumendil, à la fois ange et démon, proposent une version théâtrale et musicale très originale, rock, pétillante, colorée, énergique et « musclée », voire provocante parfois, restant fidèle à ce qu’incarnait Charles Baudelaire. Spectacle qui a tenu en haleine élèves et adultes et qui au-delà de les confronter à une proposition artistique (d)étonnante, leur a permis d’aborder la langue poétique différemment.

Encore une magnifique après-midi sous le signe de la culture et du partage ! Après un accueil parfait comme à l’accoutumée de Laéticia Vallart et de ses équipes au théâtre Anthéa, les élèves et leurs enseignantes ont assisté à un spectacle unique et percutant autour du personnage de Charles Baudelaire. Clément Althaus, dans la peau du poète et son « double » Jérémie Boumendil, à la fois ange et démon, proposent une version théâtrale et musicale très originale, rock, pétillante, colorée, énergique et « musclée », voire provocante parfois, restant fidèle à ce qu’incarnait Charles Baudelaire. Spectacle qui a tenu en haleine élèves et adultes et qui au-delà de les confronter à une proposition artistique (d)étonnante, leur a permis d’aborder la langue poétique différemment.

« La scène se situe dans un décor rempli de mannequins, d’instruments et d’une cage » (Cyril), « un bordel à Bruxelles, peut-être pour montrer le désordre qui règne dans la vie de Baudelaire » (Flavio). « Là, il se rend compte « grâce à sa vision des sons et des odeurs » (Clément), qu’il est dans un théâtre. On a donc l’impression qu’en réalité, c’est une vraie scène avec le vrai Baudelaire » (Rayanne). « J’ai l’impression que la scène est à l’intérieur de sa tête » (Thomas).

« Le fait de nous retrouver très souvent seuls face à Baudelaire (dans une sorte d’intimité) nous a permis de mieux le comprendre » (Flavio).

« Egocentrique, narcissique » (Ario), « provocateur, à la recherche d’attention » (Baptiste P.), « extravagant, macho, possédant une double personnalité » (Sultana), « un air rockeur avant l’heure » (Baptiste B.), « on a pu reconnaitre les traits assez adolescents, qui n’aime pas les gens, très expressif » (Yanis). « On retrouve bien son côté un peu décalé, un peu « fou » notamment quand il se met à parler tout seul. Il est en marge, il fait les choses différemment » (Rayanne).

« Le second personnage sert d’effet miroir à Baudelaire, plus optimiste. Il permet de l’aider à ne pas se suicider au début de la pièce et à voir sa partie du « Beau » » (Baptiste B.). « On a l’impression qu’il est là pour lui et qu’il fait partie de lui » (Yanis). « Le second personnage dans la cage représente l’ennui, qui est sa plus grande peur, qu’il tente de combattre chaque jour. Pour lui, le meilleur moyen de s’en défaire est de travailler » (Wylan). Il « sert à ressortir la personnalité rageuse de Baudelaire, ses pensées intérieures qu’il essaye de retenir. C’est peut-être la raison pour laquelle il est emprisonné » (Sultana). « Il représente la folie de Baudelaire comme s’il y avait deux personnes dans sa tête. Une sorte de schizophrénie » (Noa), « la « petite voix » dans sa tête, son monstre intérieur ou une autre personnalité » (Rayanne). « Baudelaire est devenu fou, il parle à un démon dans sa tête » (Ilyass). « Le deuxième personnage lui propose des mélodies pendant toute la pièce » (Gabriel).

« Le second personnage sert d’effet miroir à Baudelaire, plus optimiste. Il permet de l’aider à ne pas se suicider au début de la pièce et à voir sa partie du « Beau » » (Baptiste B.). « On a l’impression qu’il est là pour lui et qu’il fait partie de lui » (Yanis). « Le second personnage dans la cage représente l’ennui, qui est sa plus grande peur, qu’il tente de combattre chaque jour. Pour lui, le meilleur moyen de s’en défaire est de travailler » (Wylan). Il « sert à ressortir la personnalité rageuse de Baudelaire, ses pensées intérieures qu’il essaye de retenir. C’est peut-être la raison pour laquelle il est emprisonné » (Sultana). « Il représente la folie de Baudelaire comme s’il y avait deux personnes dans sa tête. Une sorte de schizophrénie » (Noa), « la « petite voix » dans sa tête, son monstre intérieur ou une autre personnalité » (Rayanne). « Baudelaire est devenu fou, il parle à un démon dans sa tête » (Ilyass). « Le deuxième personnage lui propose des mélodies pendant toute la pièce » (Gabriel).

« L’acteur principal était un bon musicien, il jouait de plusieurs instruments et chantait bien » (Noa).

« Les poèmes ont été déclamés de façon musicale, sous une forme de Rock n’Roll, avec des instruments » (Yanis) : « guitare, tambours, piano » (Léo), « un peu rock, un peu mélancolique » (Rayanne). « Je trouve que c’est une bonne manière d’exprimer ces poèmes, car cela permet de diversifier et de changer la façon dont on récite les poèmes classiques » (Ewan). « Selon moi, cela dynamisait fortement le spectacle et avantageait la compréhension pour un public jeune » (Flavio). « Ces interprétations de « poèmes comme « Bénédiction », « L’Albatros », « Elévation » et peut-être « Correspondances » (Clark), « L’invitation au voyage » (Flavio), ont bien éclairé nos précédentes analyses puisque les émotions en ressortaient d’autant plus, tout en ayant une sorte de résumé, qui nous aidait à mieux comprendre la vie du poète » (Johan), « la volupté ou l’alchimie de sa littérature » (Clark). « On avait l’impression qu’il s’adressait à nous directement, il est même venu interagir dans le public » (Alessandro).

« Le mélange entre théâtre, littérature et concert m’a bien plu ; les poèmes chantés ou slamés, la musique entrainante » (Raphaël C.).

« J’ai trouvé très intéressant que la pièce mêle à la fois concert et théâtre ; la pièce était très bien construite » (Antoine).

« Une sorte de comédie musicale ! Cela donne une dynamique à celle-ci et la rend plus entrainante » (Wylan).

« Baudelaire y était bien imité et cela donnait un nouvel aspect au cours de français » (Clark).

Portrait musical et poétique unique, le spectacle Baudelaire, prince des huées est une très grande réussite !!! Cette traversée mélancolique nous a procuré émotion, sensation, réaction et nous avons regretté de ne pouvoir rester à la rencontre qui a suivi. Nous laissons donc les dernières paroles à Clément Althaus à propos du spectacle : « Un grand rêve romantique nourri d’insolence et de provocation baigné dans les vapeurs enivrantes des Fleurs du mal. »

C’est en présence de leurs parents, grands-parents et amis, des copains du lycée venus en soutien, de professeurs curieux de les découvrir autrement et d’acteurs professionnels, que les élèves de la Troupe des Songes dirigés par leur enseignante Nadine Géhin, ont joué leur spectacle de fin d’année ce lundi 22 mai dans la grande salle du lycée, la salle Samuel Paty.

Le Proviseur a salué la qualité de leur travail et souligné l’importance du théâtre et de l’expression orale dans leur construction de jeunes adultes.

Sur scène, nous avons vu des visages épanouis, des jeunes heureux de partager une histoire collective, de se raconter dans des lettres intimes parfois, des lettres qui les engagent pleinement. Ils se sont montrés comme ils sont ; sans barrière, sans crainte du jugement.

Chacun y a mis beaucoup de soi dans un accomplissement tourné vers les autres. Et cela, ne peut que nous toucher.

Fierté dans les regards…

Une maman « J’ai été émue par leur naturel, par leur lumière ».

Une autre maman : « Je ne connaissais pas mon fils comme cela.

Comme Il est beau mon garçon ! »

Le spectacle était au-delà de ce qui se disait sur scène.

A travers l’esprit de groupe de la Troupe, à travers leur belle connivence, se lisait un puissant message.

Le théâtre apprend à vivre ensemble, il éveille, ouvre et montre une école qui se pense et s’invente constamment, dans des apprentissages créatifs.

Victoria : « C’est cette école que nous aimons. Une école qui vient vers nous, qui va chercher qui nous sommes. Grâce au théâtre, je ne suis plus une élève qui s’absente mais une élève qui a une place pour s’exprimer. Depuis toute petite j’écris et je rappe Madame. Merci de m’avoir permis de le montrer. »

Merci au lycée, d’avoir réuni des parents, des élèves et des professeurs dans une même représentation qui nous a fait voir notre envie d’être ensemble, une envie de partager une même impulsion, comme un cœur battant, un cœur vivant.

La compétition WorldSkills est ouverte aux jeunes professionnels de la France entière, y compris d’Outre-Mer. Tous les jeunes qui ont moins de 23 ans l’année de la compétition mondiale peuvent participer, quels que soient leur formation et leur statut.

La compétition WorldSkills est ouverte aux jeunes professionnels de la France entière, y compris d’Outre-Mer. Tous les jeunes qui ont moins de 23 ans l’année de la compétition mondiale peuvent participer, quels que soient leur formation et leur statut.

Après des épreuves de sélection au lycée, la finale régionale a eu lieu à Avignon le 11 Mars 2023 . Zakaryia DIALLO s’est montré le plus prompt à représenter la filière EDPI des Eucalyptus. Lors de cette finale il se classe finalement 3ème, les deux Premiers étant des élèves de BTS CPI. Bravo à lui. Cette expérience enrichissante l’amènera à revenir lors des prochains Worldskills.

Zakaria a 17 ans. Il est en terminal BAC PRO EDPI au lycée professionnel des Eucalyptus.

J’ai effectué ma scolarité de l’école maternelle jusqu’au CM2 à l’école CAUCADE. J’ai poursuivi au collège Frédéric MISTRAL. Depuis maintenant 3 ans je suis en BAC PRO EDPI futur BAC MP3D

Je voulais travailler rapidement sur des choses concrètes. Lorsque j’étais en CM1 à l’école de Caucade je suis venu voir cette section, nous y avions réaliser un travail en partenariat avec les élèves des EDPI. Nous avions dessiné des toupies sur le logiciel SolidWorks. Ces mêmes toupies avaient ensuite été réalisé en usinage. Le travail par projet me plaisait beaucoup.

Je voulais travailler rapidement sur des choses concrètes. Lorsque j’étais en CM1 à l’école de Caucade je suis venu voir cette section, nous y avions réaliser un travail en partenariat avec les élèves des EDPI. Nous avions dessiné des toupies sur le logiciel SolidWorks. Ces mêmes toupies avaient ensuite été réalisé en usinage. Le travail par projet me plaisait beaucoup.

Ça a été pour moi une expérience très enrichissante. Sur le plan professionnel c’est un atout supplémentaire, je gagne en compétences et ça me fait une ligne en plus sur mon CV. Sur le plan personnel cela me permet d’avoir plus confiance en mes capacités.

Je souhaite continuer en BAC PRO CPI au lycée des Eucalyptus et j’espère pouvoir intégrer un école d’ingénieur à l’avenir.

Le concours général des métiers est ouvert à tous les baccalauréats professionnels de France.

Tenante du titre, la filière EDPI de Nice engage à nouveaux 4 élèves cette année : Mattéo, Vincent, Zakaryia et Mathys. Une épreuve de présélection est organisée au lycée, les étudiants planchent durant près de 6 h sur une étude de conception. Verdict Vincent est qualifié pour la finale à Chambery les 8 et 9 mai 2023. Pendant 2 jours celui-ci est amené à réaliser une conception et produire un prototype de ses conceptions. Content de sa participation Vincent a donné le maximum et sort particulièrement enrichi de cette nouvelle expérience.

Il a maintenant hâte de découvrir les résultats mi-juin!

En vidéo

Vue imprenable, tranquillité, nature, accès direct à la mer…cela pourrait ressembler à l’annonce alléchante (mais situation réelle !) d’une annonce immobilière en 2023. Tous ces avantages sont en effet réunis sur les sites de la Villa E-1027 et du cabanon Le Corbusier à Roquebrune-Cap-Martin. Après une longue restauration et des aléas historiques, ces lieux à couper le souffle sont à nouveau ouverts au public.

Vue imprenable, tranquillité, nature, accès direct à la mer…cela pourrait ressembler à l’annonce alléchante (mais situation réelle !) d’une annonce immobilière en 2023. Tous ces avantages sont en effet réunis sur les sites de la Villa E-1027 et du cabanon Le Corbusier à Roquebrune-Cap-Martin. Après une longue restauration et des aléas historiques, ces lieux à couper le souffle sont à nouveau ouverts au public.

Suivons les traces de ces architectes et designers totalement avant-gardistes qui continuent d’inspirer la création contemporaine grâce à un carnet de voyage collectif :

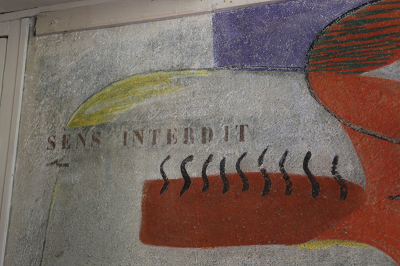

« Une promenade architecturale nous fait découvrir la maison E1027, en entrant par le nord « et non par le sud » (Andy), car « il y a une façon d’entrer avec des directions et les gouvernantes ont aussi leurs propres directions » (Kévin R.) ; l’idée est de ne pas se croiser dans ces parcours propres à chacun. « Il y a des sens interdits » (Fatma). Cette circulation particulière est en rapport avec l’aristocratie de Gray.

« Une promenade architecturale nous fait découvrir la maison E1027, en entrant par le nord « et non par le sud » (Andy), car « il y a une façon d’entrer avec des directions et les gouvernantes ont aussi leurs propres directions » (Kévin R.) ; l’idée est de ne pas se croiser dans ces parcours propres à chacun. « Il y a des sens interdits » (Fatma). Cette circulation particulière est en rapport avec l’aristocratie de Gray.

« La maison se nomme E1027 car cela signifie le nom des deux personnes qui l’ont faite » (Sasha) : « E pour Eileen, 10 pour la dixième lettre de l’alphabet, J pour Jean, 2, la deuxième lettre, B pour Badovici et 7, la septième lettre, G pour Gray ». « La villa se situe à la sortie de la gare de Roquebrune Cap-Martin, collée au chemin des douaniers » (Virgile).

« C’est une très belle maison, très en avance sur son temps, remplie d’art et de meubles très ingénieux » (Léo) ; « chaque pièce a été réfléchie pour que toute personne vivant dedans puisse profiter de ses vacances car Eileen Gray a construit cette maison dans une zone rurale (champs de citronniers), près de la mer ; l’accès ne se fait pas par la route : cela donne un charme, un contraste sur le lieu de ce chef d’œuvre » (Sofiane). « Le design de la villa E1027 correspond avec celui de la villa d’aujourd’hui, alors qu’elle a été construite en 1927 » (Antoine). « Gray est une visionnaire, bien que les normes de sécurité ne soient pas à jour. Pour elle, je pense qu’une maison doit être utile avant même d’être esthétique » (Tony). «

« C’est une très belle maison, très en avance sur son temps, remplie d’art et de meubles très ingénieux » (Léo) ; « chaque pièce a été réfléchie pour que toute personne vivant dedans puisse profiter de ses vacances car Eileen Gray a construit cette maison dans une zone rurale (champs de citronniers), près de la mer ; l’accès ne se fait pas par la route : cela donne un charme, un contraste sur le lieu de ce chef d’œuvre » (Sofiane). « Le design de la villa E1027 correspond avec celui de la villa d’aujourd’hui, alors qu’elle a été construite en 1927 » (Antoine). « Gray est une visionnaire, bien que les normes de sécurité ne soient pas à jour. Pour elle, je pense qu’une maison doit être utile avant même d’être esthétique » (Tony). «

La maison est très bien pensée » (Antoine), « sous forme de bateau. Quand tu es à l’intérieur, tu penses que tu es au milieu de la mer, c’est de l’extraordinaire. On trouve aussi des meubles incroyables à manipuler, convoquant tous les domaines de la physique et des mathématiques, et, ce qui est d’autant plus incroyable, c’est qu’Eileen Gray a construit cette maison avec seulement deux ouvriers à l’époque, sans chemin de fer » (Fatma). « La modernité de la villa apparait dans les matériaux utilisés, comme le béton armé, la simplicité des volumes et l’importance donnée à la lumière » (Ayman). « Elle a réussi à réinventer un style avec notamment de belles vitres en accordéon. Elle a inventé des meubles à ouverture latérale, des armoires avec lampe intégrée » (Tony). « Elle avait installé un bassin sans eau pour éviter les moustiques, elle a mis du sable dans le bassin pour avoir le frais toute la journée et le chaud le soir » (Sasha). « Cette femme et ses constructions sont ingénieuses, c’est de l’Art Contemporain » (Sofiane). « Tout a été fait pour avoir une fonction utile et pas forcément esthétique. J’ai beaucoup aimé cette visite, la vue, l’histoire de la maison » (Léo).

La maison est très bien pensée » (Antoine), « sous forme de bateau. Quand tu es à l’intérieur, tu penses que tu es au milieu de la mer, c’est de l’extraordinaire. On trouve aussi des meubles incroyables à manipuler, convoquant tous les domaines de la physique et des mathématiques, et, ce qui est d’autant plus incroyable, c’est qu’Eileen Gray a construit cette maison avec seulement deux ouvriers à l’époque, sans chemin de fer » (Fatma). « La modernité de la villa apparait dans les matériaux utilisés, comme le béton armé, la simplicité des volumes et l’importance donnée à la lumière » (Ayman). « Elle a réussi à réinventer un style avec notamment de belles vitres en accordéon. Elle a inventé des meubles à ouverture latérale, des armoires avec lampe intégrée » (Tony). « Elle avait installé un bassin sans eau pour éviter les moustiques, elle a mis du sable dans le bassin pour avoir le frais toute la journée et le chaud le soir » (Sasha). « Cette femme et ses constructions sont ingénieuses, c’est de l’Art Contemporain » (Sofiane). « Tout a été fait pour avoir une fonction utile et pas forcément esthétique. J’ai beaucoup aimé cette visite, la vue, l’histoire de la maison » (Léo).

Et, comme nous l’entendons dans le film explicatif diffusé en amont aux élèves, c’est une « maison sur pilotis comme un bateau ancré, comme si la maison flottait dans l’air. Une maison pas stérile qui vibre. » Cette maison a inspiré en art comme en lettres et Célia Houdart y pose le cadre de son roman Tout un monde lointain (2017), « un monde familier, des lignes, des couleurs, des matériaux. Tout ce qui conférait à la villa son originalité et son rayonnement mystérieux. […] les mots peints au pochoir sur la grande fresque qui occupait le mur principal du salon : Beau temps. L’invitation au voyage. Et plus loin, sur des portes de placards : Chapeaux. Oreillers. Pyjamas. […] Tout s’imbrique et pivote. C’est tout Eileen. […] »

Et, comme nous l’entendons dans le film explicatif diffusé en amont aux élèves, c’est une « maison sur pilotis comme un bateau ancré, comme si la maison flottait dans l’air. Une maison pas stérile qui vibre. » Cette maison a inspiré en art comme en lettres et Célia Houdart y pose le cadre de son roman Tout un monde lointain (2017), « un monde familier, des lignes, des couleurs, des matériaux. Tout ce qui conférait à la villa son originalité et son rayonnement mystérieux. […] les mots peints au pochoir sur la grande fresque qui occupait le mur principal du salon : Beau temps. L’invitation au voyage. Et plus loin, sur des portes de placards : Chapeaux. Oreillers. Pyjamas. […] Tout s’imbrique et pivote. C’est tout Eileen. […] »

« C’était une femme très mystérieuse de toute façon. Je trouvais ses créations totalement originales, échappant à toutes les catégories, sans âge, magnifiques. »

Notre visite s’est prolongée tout naturellement avec celle du Cabanon de Le Corbusier.

« Le Cabanon Le Corbusier est situé à Roquebrune-Cap-Martin, à quelques pas de la mer Méditerranée » (Dylan). « Le Cabanon est une construction en bois de 15 m2 ; à l’origine, c’était un cadeau d’anniversaire pour sa femme » (Dane). Il est « relié directement au seul restaurant présent à l’époque dans ce coin paradisiaque » (Mathys). « Il est construit en bois et en béton et est équipé de tout le nécessaire pour un séjour confortable. La cabine se compose d’une petite pièce principale avec une table, deux chaises, un lit et une petite cuisine. L’ensemble est un peu étroit pour notre génération mais je suppose que cela convenait pour les personnes de l’époque » (Dylan). « Le Cabanon de Le Corbusier est à la fois une œuvre d’art total et un archétype de la cellule minimum » (Mouhamadou). « Le minimalisme et l’efficacité spatiale du Cabanon sont impressionnants, avec chaque centimètre carré de l’espace utilisé de manière astucieuse » (Bryan).

« Le Cabanon Le Corbusier est situé à Roquebrune-Cap-Martin, à quelques pas de la mer Méditerranée » (Dylan). « Le Cabanon est une construction en bois de 15 m2 ; à l’origine, c’était un cadeau d’anniversaire pour sa femme » (Dane). Il est « relié directement au seul restaurant présent à l’époque dans ce coin paradisiaque » (Mathys). « Il est construit en bois et en béton et est équipé de tout le nécessaire pour un séjour confortable. La cabine se compose d’une petite pièce principale avec une table, deux chaises, un lit et une petite cuisine. L’ensemble est un peu étroit pour notre génération mais je suppose que cela convenait pour les personnes de l’époque » (Dylan). « Le Cabanon de Le Corbusier est à la fois une œuvre d’art total et un archétype de la cellule minimum » (Mouhamadou). « Le minimalisme et l’efficacité spatiale du Cabanon sont impressionnants, avec chaque centimètre carré de l’espace utilisé de manière astucieuse » (Bryan).

« Le Cabanon est réalisé avec l’unité de mesure du « Modulor », qui représente l’homme idéal » (Florian). C’est « la silhouette d’un homme de 1,83 mètre pour créer des proportions harmonieuses dans l’architecture » (Cyril).

« Le trajet dans Le Cabanon est prévu sous forme de spirale autour d’un carré, pour plus de praticité » (Florian). « Cette manière de travailler est la signature de Le Corbusier » (Mathys).

« Le trajet dans Le Cabanon est prévu sous forme de spirale autour d’un carré, pour plus de praticité » (Florian). « Cette manière de travailler est la signature de Le Corbusier » (Mathys).

« Dans l’ensemble, la visite du Cabanon est une expérience inspirante et mémorable » (Bryan). « C’était une visite intéressante et qui m’a plu. J’ai eu l’impression que cela nous était présenté comme une œuvre d’art et je pense que cela devait être un effet à ressentir ! » (Dylan). « Historique et mémorable ! » (Mouhamadou).

Mémorable sans aucun doute !!! Ce fut une journée parfaite, dans un cadre somptueux où les étudiants manifestèrent un grand intérêt grâce notamment à l’accueil et à l’enthousiasme d’Elisabetta Gaspard et de toute son équipe ! Un grand merci aussi à Monsieur Ambroggi pour sa présence et ses précieux clichés ! N’hésitez pas à faire ce voyage unique…

Quand les élèves quittent l’écran de leur téléphone portable, quand ils écrivent ensemble, répètent ensemble, qu’ils rient ensemble, se portent et se soutiennent, quand le déclic arrive, l’envie et le désir de s’accomplir les poussent à aller en terra incognita.

Du 2 au 5 mai, plus 600 élèves de l’académie de Nice se sont, exprimés, racontés, dévoilés sur la Coulée verte. Un Marathon de mots joyeux et émouvant. L’aboutissement de rendez-vous avec : Chantal Thomas, marraine du projet, avec les comédiens du TNN réunis dans la pièce mise en scène par Muriel Mayette-Holtz Les Fourberies de Scapin, qui tout en mettant la langue de Molière à l’honneur, est une célébration des corps. Des corps qui se battent et se débattent dans une intrigue folle en rebondissements. Un spectacle haut en couleurs, survolté, une volée de mots, de jambes et de bras suscitant le rire et mettant le feu aux poudres.

Car, oui, le projet des lettres à … qui se décline différemment depuis quatre ans sensibilise, éduque et permet à chacun de chercher l’étincelle en soi.

Les élèves sont partis de leur corps comme terrain de recherche mais ils ont aussi regardé sous un jour nouveau leur entourage, proches, parents, grands-parents, amis… Ils se sont également nourris d’articles de presse, de faits divers afin d’aller sur les pistes des écritures du Réel. Les lettres écrites sont le portrait de leur jeunesse engagée en quête de sens et d’amour mais aussi l’expression de leur sensible, de leurs émois, de leur « moi ».

Travailler avec les élèves du lycée professionnel est un engagement, du temps pris, du temps pour eux, avec chacun, séparément, où se dessine ce qu’ils veulent dire, ce qu’ils ressentent et nous travaillons à comment le formuler en mots. Tout s’articule, tout se comprend, tout s’apprend et se réapprend : la construction des phrases, la syntaxe, le lexique, le souffle du verbe choisi, la ponctuation, le rythme jusqu’à ce qu’une musique se fasse entendre ; la mélodie des phrases qui s’animent, s’harmonisent et définissent les contours de ce que chacun souhaite donner pour avoir le cœur de l’interpréter.

Alexis, Bryan, Anaïs, Enzo et Mihai : « Nous sommes internes au lycée. Nous avons bossé après les cours avec Madame Géhin et nous avons rencontré les autres groupes pour une réécriture de certains passages au plateau. »

Alexis, Bryan, Anaïs, Enzo et Mihai : « Nous sommes internes au lycée. Nous avons bossé après les cours avec Madame Géhin et nous avons rencontré les autres groupes pour une réécriture de certains passages au plateau. »

La troupe des Songes compte dix-huit élèves issus de classes différentes : des secondes REMI, MTNE et MVA, des premières SN et MELEEC et des terminales SN. Tous ont travaillé le placement du corps, les regards public, la diction et ont appris à jouer ensemble.

Chaque motivation est différente. Si pour certains elle est nécessité, elle est amusement pour beaucoup, dépassement de soi et curiosité pour tous.

Les trois rendez-vous avec Frédéric De Goldfiem ont été des rendez-vous à ne pas manquer pour maintenir la dynamique et « motiver la motivation. » Voici ce qu’ils en disent :

Lucas : « Il est trop génial ! »

Nassim : « Je l’adore ! »

Noah et Romain : « Nous l’avons tout de suite senti concerné et disponible pour nous »

Catalina : « quand t’es face à un quelqu’un comme lui, t’as envie de donner le meilleur de toi »

Et Victoria d’ajouter : « C’est parce qu’il va chercher le meilleur de toi ! »

En effet, les jeux de scènes apportent aux lettres lues une dimension nouvelle propre à se penser en spectacle. En donnant corps aux écrits, Frédéric ouvre aux jeunes la porte d’une dimension plus physique.

A Bryan, Alexis et Enzo : « Les gars, prenez les mots au corps à corps ». Soyez plus présents, oui c’est ça mais attention, faut pas forcer. ».

A Denis : « Arrête de t’agiter. Arrête de lire. Laisse voir. Ce n’est pas parce que tu parles de tes failles que tu ne peux pas ajouter un peu de gaieté. Regarde-nous ! Souris-nous et raconte nous comme c’est pas simple de vivre tous les jours avec 150 de QI. C’est en te rendant vraiment disponible que nous serons disponibles à ce que tu défends. T’as quelque chose à défendre non ? Et toi, Loic, la lettre que tu interprètes s’appelle ‘mon corps herbe folle’. Montre nous en passant par ton corps et par tes mots cette liberté, cette jeunesse en ébullition. »

Tous ont compris qu’il ne s’agit pas de lire mais d’incarner. Cela nécessite du travail. Beaucoup !

Pas facile quand on n’en a pas l’habitude. Mais, voici qu’a une répétition Catalina commence sa lettre sans regarder sa feuille, puis c’est au tour de Noah de connaitre certains passages par cœur. Lucas prend l’initiative de jouer différemment obligeant son camarade de jeu à improviser. Le duo s’amuse et communique sa joie d’être. Medhi raconte la maladie,’ le crabe en toi’, avec une justesse et une profondeur d’interprétation qui nous saisissent immanquablement et à chaque fois. Une magie les habitent et c’est en s’encourageant mutuellement, qu’ils sont allés ensemble vers l’effort et sont entrés en confiance en « terra incognita »

Nadine Géhin : « J’ai voulu plusieurs élèves sur scène. Des duos au minimum pour que les élèves, très rapidement se voient et se pensent dans un collectif. Qu’ils se vivent en groupe et perçoivent qu’une troupe de théâtre est une manière de se relier les uns aux autres pour ne former qu’un seul et même corps durant le temps des représentations. C’est essentiel pour laisser grandir des amitiés créer des complicités et la cohésion nécessaire.

Ils sont comme attachés aux chevaux sauvages de leur désir d’être ensemble dans l’unicité de ce qu’ils sont. »

Un mélange de peur, d’innocence, de virginité, d’adrénaline, de concentration extrême, des mains qui s’agitent toutes seules, des joues qui s’enfièvrent, une voix qui tremble, se reprend, se libère, un chœur qui s’anime, des cœurs qui s’agitent, un lâcher prise collectif, des sourires, des rires contagieux, des applaudissements, des visages épanouis, des élèves heureux.

Ils ont osé la poésie ! iIs ont osé rapper ! ils ont osé se mettre à nu, choquer, émouvoir, se réinventer encore et en corps !

Rendez-vous sur une autre scène…

Merci à tous ceux qui permettent que ces aventures se jouent.

Merci aux élèves : Catalina, Victoria, Loïc, Mohammed, Medhi, Nassim, Lucas, Denis, Romain, Noah, Mathieu, Anaïs, Enzo, Marceau, Mihai et Adam et Lucas H, qui font exister la Troupe des Songes depuis deux ans.

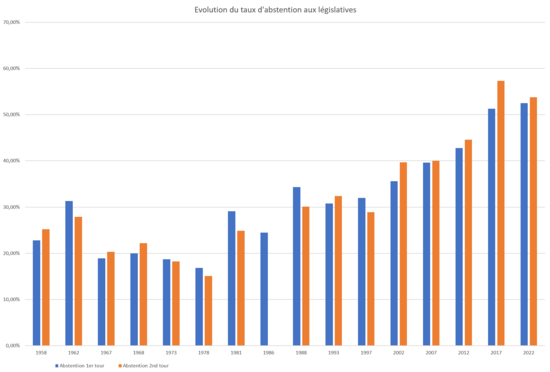

Le programme d’Education Morale et Civique porte en terminale sur « La démocratie, les démocraties ». En première partie d’année, les élèves se sont réappropriés les fondements de notre modèle républicain, en termes de valeurs et de fonctionnement des institutions. Ils se sont ensuite interrogés sur les signes d’une fragilisation manifeste de ce modèle aujourd’hui. Ont ainsi été abordés les thèmes de l’abstentionnisme, de la défiance vis-à-vis des institutions et de leurs représentants, des menaces qui peuvent peser sur les journalistes et la liberté d’expression, et des nouvelles formes de revendication, comme le mouvement des Gilets Jaunes.

En décembre, débute alors un projet qui mobilise nos élèves tant sur le plan de la forme que du contenu. Marina Leggiero, rédactrice, est conviée au lycée pour les familiariser, par binômes, à la rédaction d’articles web. Il s’agit de présenter différentes propositions destinées à renforcer la vitalité démocratique en France, de façon synthétique et abordable, mais sans renoncer à un contenu rigoureux. Les articles qui suivent sont une sélection effectuée parmi tous les travaux rédigés.

Le journalisme d’investigation cherche à accroître la transparence des politiques, autres figures publiques et institutions et les amène à rendre des comptes.

Fin 2020, en plein débat sur la loi sécurité globale, un média a publié une enquête sur les agressions, insultes racistes et mensonges de policiers français provoquant une mobilisation générale qui a ainsi mis en lumière ce type de journalisme.

Cette forme de journalisme d’enquête, qui se base souvent sur la vérification des faits, des interviews et des recherches, a pour but de promouvoir une plus grande clarté autour de certaines questions ou événements. En effet afin d’être en mesure de prendre des décisions éclairées, notamment lors des élections, les citoyens doivent comprendre de manière précise ce qui est en jeu et ce qui se passe dans leur pays. Par exemple les hommes et femmes politiques respectent-ils la loi ? Les travaux publics font-ils l’objet de détournements ? Les intérêts des lobbies ont-ils une influence indue sur le processus législatif ? Les journalistes d’investigation cherchent à répondre à toutes ces questions et ont révélé des informations qui ont permis d’apporter changements d’opinions et une moralisation de la vie politique.

NURPHOTO VIA GETTY IMAGES sur le HUFFPOST

Ci-dessus : en 2017, l’affaire Fillon (ou Penelopegate) emploi fictif de Pénélope Fillon, révélé par le journal le Canard Enchaîné. La République a alors été secouée, François Fillon étant alors en période de campagne.

Le journalisme d’investigation joue un rôle critique dans notre démocratie et en particulier pour presse libre et indépendante. Cependant l’investigation implique d’assumer une posture délicate : en dénonçant des transgressions ou des dysfonctionnements, les journalistes d’enquête prennent et acceptent le risque d’être critiqués, attaqués, voire condamnés à leur tour, certains journalistes ont même payé de leur vie leur obstination et leur persévérance à vouloir dénoncer les pratiques immorales et souvent illégales d’individus ou d’institutions au pouvoir important, par exemple le 18 novembre 2022 où le journal Mediapart a été empêché de publié une enquête sur le maire de Saint-Etienne.

Toutefois en France l’Article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme protège les journalistes et la liberté de presse.

Thibault LASSALLETTE et Théo TRAVERSARI OSICKI

Retour à la liste des articles↑

La constante augmentation du taux d’abstentionnisme à travers chaque participation électorale conduit à réexaminer la place du vote parmi les outils d’expression à la disposition des citoyens. De là il est intéressant de se demander si de nouvelles formes de démocraties plus sociales et participatives peuvent être en état de réconcilier les citoyens français avec la vie politique.La démocratie participative et la démocratie délibérative sont des concepts qui accordent une place centrale aux citoyens dans un système de gouvernance.

La démocratie participative est une forme d’organisation politique qui est fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décision politique. Cette participation peut prendre diverses formes comme celles de concertations, consultations, collaboration ou encore référendum. On retrouve ce principe en Suisse par exemple.

La démocratie délibérative quant à elle, encourage les discussions et les débats constructifs afin d’arriver à des décisions qui reflètent les intérêts de la majorité tout en prenant compte les perspectives minoritaires. Ce modèle a été adopté par l’Irlande avec ses assemblées citoyennes.

De nos jours la France est une démocratie représentative. C’est à dire qu’à travers le vote, les citoyens expriment leur volonté par intermédiaire de représentants élus. Néanmoins plus de la moitié des Français (57%) estiment lors des présidentielles de 2022 que la démocratie fonctionne mal. Pourtant le trait le plus caractéristique de la démocratie, la participation électorale est en constant déclin, notamment en juin dernier au cours des élections régionales avec un taux d’abstentionnisme record de 65%. De nombreuses raisons expliquent cela : notamment une crise de représentativité accompagné d’un sentiment de lassitude et d’incapacité à changer le statut quo.

De nos jours la France est une démocratie représentative. C’est à dire qu’à travers le vote, les citoyens expriment leur volonté par intermédiaire de représentants élus. Néanmoins plus de la moitié des Français (57%) estiment lors des présidentielles de 2022 que la démocratie fonctionne mal. Pourtant le trait le plus caractéristique de la démocratie, la participation électorale est en constant déclin, notamment en juin dernier au cours des élections régionales avec un taux d’abstentionnisme record de 65%. De nombreuses raisons expliquent cela : notamment une crise de représentativité accompagné d’un sentiment de lassitude et d’incapacité à changer le statut quo.Marie GAUBICHER TOMASONI.

Retour à la liste des articles↑

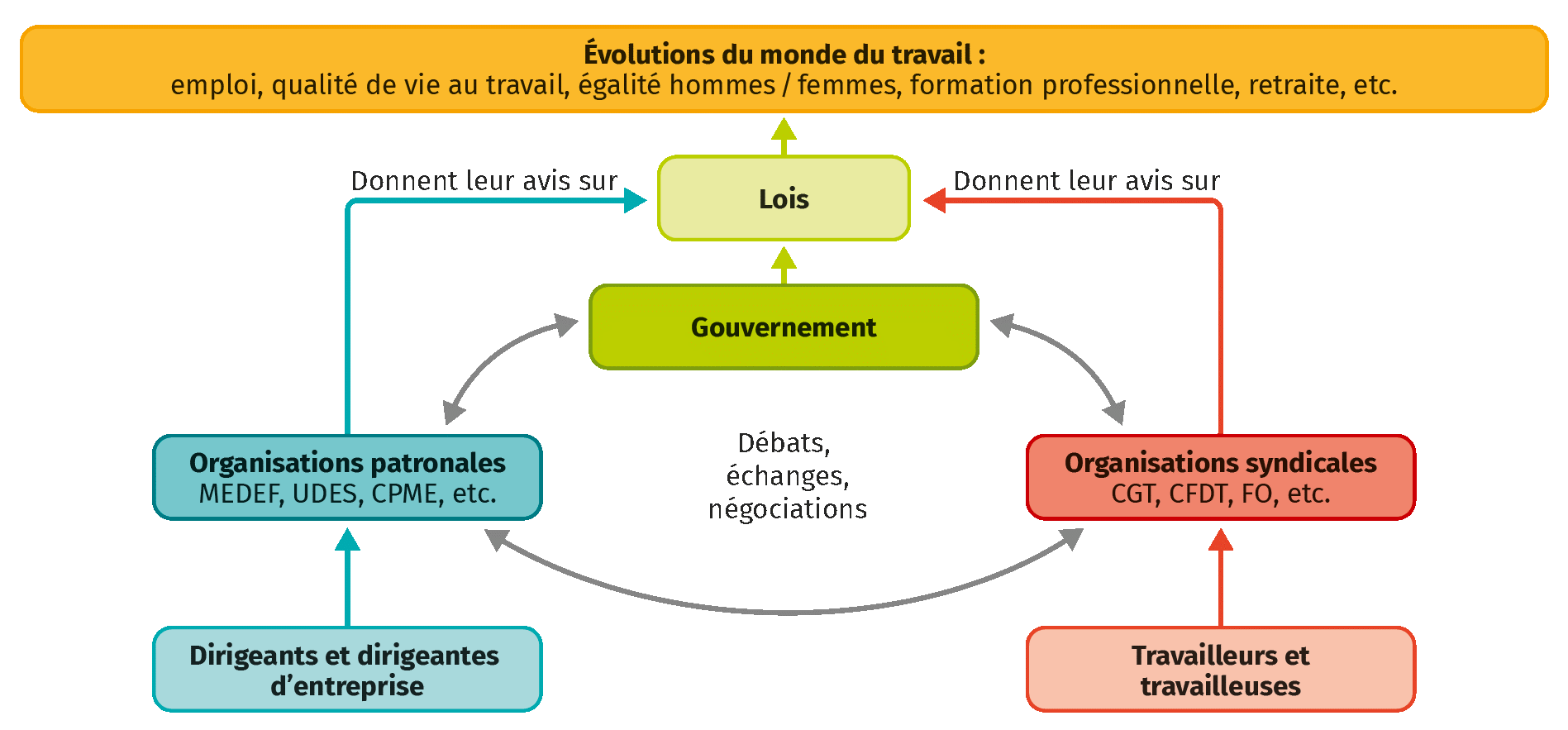

Aujourd’hui menacé, (non nous ne parlons pas des pandas roux) le dialogue social, aurait bien besoin d’être retrouvé !

Grèves agressives, salariés mécontents, syndicats ignorés et un gouvernement dépassé : le dialogue social est aujourd’hui considéré comme étant « en panne ». Mais d’ailleurs, qu’est-ce que le dialogue social ?

Il s’agit d’une négociation collective entre des travailleurs, souvent groupés dans des organisations syndicales, l’Etat et des organisations patronales, pour mieux définir les règles d’un milieu professionnel. Son objectif ? Mettre en place une réelle cohésion interne ainsi qu’une relation de confiance afin de développer le sentiment d’appartenance et de loyauté des salariés. Le dialogue social est important car il permet aussi une résolution efficace des problématiques économiques et sociales majeures en entreprise. Aujourd’hui, ce dialogue social est de plus en plus ressenti comme illusoire !

Les attentes :

La réalité :

Mais alors, que faire pour renouveler le dialogue social ?

En France, le taux de syndicalisation de 8% est très faible par rapport à ses voisins européens (Allemagne 18%, Royaume-Uni 25%, Italie 35%). De plus, les salariés au sein d’entreprises n’ont pas toujours la possibilité de s’exprimer directement et collectivement avant toute négociation.

La rénovation du dialogue social peut passer par la loi, une reprise de confiance envers les syndicats, mieux tenir informés les salariés et surtout organiser des actions concrètes au sein même des entreprises. Il est par exemple possible d’instaurer des réunions collectives régulières, faire connaitre les positions de chacun car le dialogue social est avant tout un enjeu collectif à ne pas négliger.

Nina AUBOIN ET Nathan GILLOT.

Retour à la liste des articles↑

Le droit de vote initialement à 18 ans pourrait être abaissé à 16 ans. Cette proposition de loi donne un coup de jeune, modernise la politique.

« Et puis 16 ans, c’est la majorité pénale » affirme Jean-Luc Mélenchon, candidat aux élections présidentielles en 2017. Selon lui c’est l’âge adapté pour prendre une décision politique. En effet, abaisser le droit de vote à 16 ans permettrait aux jeunes de s’impliquer davantage dans la vie politique. La jeunesse est considérée comme la clef du monde de demain. Lui donner le droit de vote pourrait aider à diminuer le taux d’abstention des moins de 35 ans qui s’élevait déjà à 70% pendant les élections de 2022. De plus en 1974 Valéry Giscard d’Estaing avait abaissé le droit de vote à 18 ans, ainsi réitérer l’expérience serait surement bénéfique.

(Illustration) (VANESSA MEYER / MAXPPP)

(Illustration) (VANESSA MEYER / MAXPPP)

Cependant les avis divergent, la sénatrice LR Nadine Bellurot évoque l’importance du recul et de la maturité pour voter. Selon elle, il serait impossible de dissocier majorité civile (18 ans) et majorité électorale. Mais qu’en pensent les jeunes ? D’après notre enquête au lycée des Eucalyptus, 75% sont défavorables à cette proposition de loi. L’influence des réseaux sociaux, la désinformation, le manque d’intérêt pour la politique seraient les principales raisons de ce choix.

GERBIER AMIGONI Violette et GAUBICHER-TOMASONI Lou-Ann

Retour à la liste des articles↑

La question d’abaisser le vote de 18 à 16 ans est due à une hausse de l’abstention. Cette idée qui devrait amener les gens à porter plus d’intérêt à la politique suscite de nombreux débats de par ses avantages et ses inconvénients.

La question d’abaisser le vote de 18 à 16 ans est due à une hausse de l’abstention. Cette idée qui devrait amener les gens à porter plus d’intérêt à la politique suscite de nombreux débats de par ses avantages et ses inconvénients.

Plusieurs pays européens permettent de voter dès 16 ans. C’est le cas, par exemple, de l’Autriche, premier pays du continent à abaisser ainsi l’âge du vote. Même chose à Malte. Dans ces deux pays, toutes les élections sont concernées, comme l’indique ce forum belge.

Pour la France c’est un combat différent car le taux d’abstention s’aggrave chaque année en particulier parmi les plus jeunes de nos concitoyens. Au premier tour des municipales de mars 2020, seuls 28 % des électeurs de 18-24 ans se sont rendus aux urnes, contre 57 % des plus de 60 %. Aux élections présidentielles de 2017, environ 60 % des 18-24 ans se sont déplacés aux urnes contre 80% des plus de 60 ans comme le montre ce graphique. Si celle-ci est la résultante d’un ensemble de facteurs individuels, sociaux, démographiques et politiques, la participation électorale peut être encouragée par deux mesures simples et concrètes. La première disposition de cette proposition vise à abaisser l’âge de vote de dix-huit à seize ans. Cette disposition concernerait environ 1 500 000 jeunes âgés de 16 et 17 ans.

D’après une enquête effectuée dans le lycée des eucalyptus à Nice, nous avons interrogé des élèves entre 15 et 19 ans, et 68% seraient contre le droit de vote et 27% seraient pour tandis que 5% n’auraient pas d’avis sur le sujet.

Un autre problème se pose, comme le dit Annick Percheron, on ne naît pas intéressé à la politique, on le devient. Ainsi beaucoup d’adolescents de 16 ans pensent ne pas connaître assez la politique pour voter et 82% des personnes interrogées pensent que ce vote sera un doublon de celui des parents.

Pour d’autres l’argument qui revient assez souvent est que l’âge du droit de vote devrait rester logiquement couplé à l’âge de la majorité civile et si cette majorité était abaissée, d’autres débats seraient nécessaires, comme celui sur la majorité pénale. Questions complexes qui font dire à certains qu’il n’est pas nécessaire d’abaisser l’âge du droit de vote pour que les jeunes qui le veulent s’impliquent et s’intéressent à la politique.

Pour conclure le droit de vote à 16 ans divise la population française, entre une partie qui pense que ce n’est pas une bonne solution pour abaisser le taux d’abstention de plus en plus élevé depuis ces dernières années et ceux qui pensent que justement ce nouveau droit pourrait permettre aux jeunes de s’intéresser plus tôt à la politique et à terme réduire le taux d’abstention.

Enzo Luzon et Cochu Antoine

Retour à la liste des articles↑

Pour qu’une démocratie perdure, nous avons besoin d’une chose essentielle, l’information. Nous devons avoir accès à la vérité et pour y arriver qui de mieux que les journalistes d’investigation ?

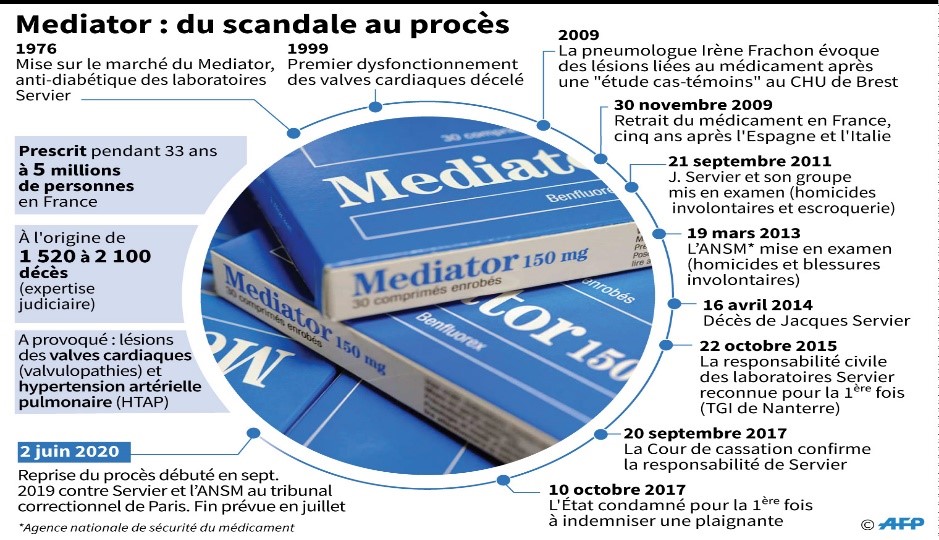

Les journalistes d’investigation ne seraient-ils pas en réalité les Sherlock Holmes des temps modernes ? Leur rôle premier est de trouver la vérité et plus important encore, de la dévoiler. Grâce à eux de nombreux scandales dissimulés ont pu être exposés au grand jour comme par exemple le scandale de l’amiante ou encore celui du Watergate. Ces personnes sont en vérité celles qui sont les plus proches de cette réalité qu’on ne soupçonnerait pas sans eux. Elles jouent en quelque sorte le rôle de lanceurs d’alertes en rendant public ce qui est insoupçonné. Pour les illustrer nous pouvons nous intéresser plus précisément à une des plus célèbre affaire américaine, l’affaire du Watergate. Durant cette affaire, deux journalistes d’investigation ont réussi à dévoiler l’implication illégale du président américain Richard Nixon lui-même. Grâce à eux celui-ci à pu être démasqué et être forcé à démissionner. Ce qui nous montre bien l’importance que ces journalistes ont dans notre société. Bien sûr en France nous avons nous aussi notre lot de scandales dévoilés entre les activités pharmaceutiques ou encore l’évasion fiscale.

L’affaire du Mediator. © AFP – Laurence Saubadu, Riwan MARHIC

Elise Lucet est sans nul doute une des journalistes d’investigation français les plus connus, notamment en tant que présentatrice du « Journal 19/20 ». Après cela elle se concentre vite sur des émissions comme « Cash investigations » ou encore « Pièces à convictions » ce qui révèle de plus en plus son attirance pour ce type de journalisme. En effet Luc Hermann, expert de l’investigation disait même : « C’est une journaliste à l’évidence, pas une animatrice. » Vu de l’extérieur avec une réputation de journaliste préférée des français le rôle de journaliste d’investigation paraitrait être une voie royale. Néanmoins, de nombreux désavantages viennent assombrir le tableau, en effet Elise Lucet a souvent eu des critiques à essuyer ; On l’accuse souvent d’en faire trop quand elle court après les informations, des informations personnelles ont déjà été divulguées à la télévision et bien souvent on l’a accusé elle et son émission de ne révéler qu’une partie des informations au risque de déformer les propos de certains interviewés. Comme disait la directrice de l’agence Proches : « Élise Lucet est la journaliste préférée des Français, jusqu’au jour où elle traite d’un sujet qu’ils maîtrisent ».

En conclusion, le rôle de journaliste d’investigation quoique essentiel pour une démocratie est un rôle qui est partiellement apprécié est malheureusement qui peut être très difficile à porter pour certains.

Clara YAHIAOUI.

Retour à la liste des articles↑

Les nouveaux médias et notamment les réseaux sociaux permettent une meilleure diffusion de l’information. Cela permet à tous de s’informer et de donner son opinion politique.

Déjà présente dans les médias classiques la vie politique se place désormais au cœur des nouveaux médias et notamment des réseaux sociaux. Une place qui lui permet de s’inscrire dans la vie quotidienne des français.

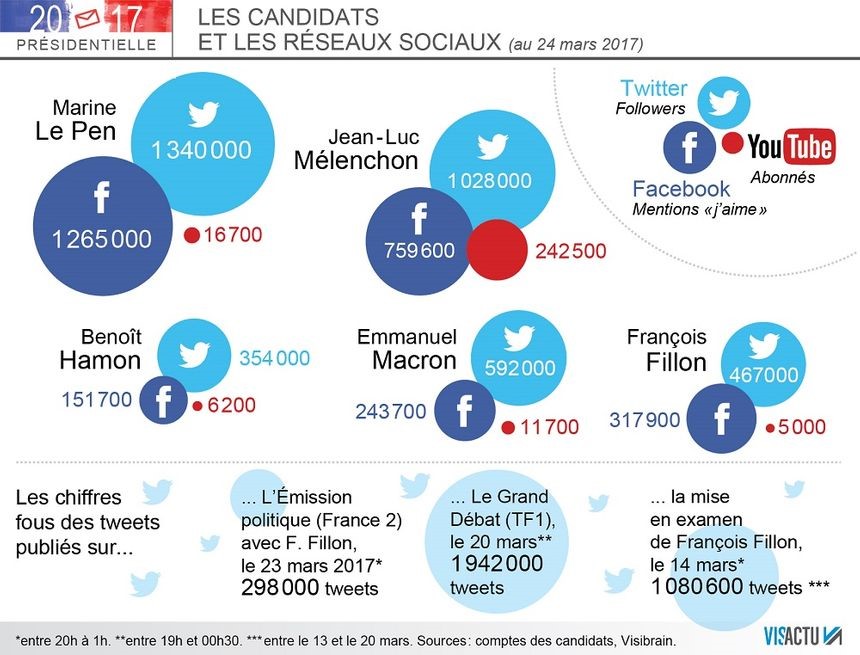

Grâce à de nouveaux moyens de diffusions tel que les nouveaux médias comme par exemple Facebook, Twitter ou YouTube l’accès à l’information est facilité. Par exemple, plus de 7,5 millions de publications en lien avec l’élection présidentielle ont été partagées entre le 21 et le 28 mars 2022 sur les réseaux sociaux, soit 4,5% de plus que la semaine passée.

Les nouveaux moyens de diffusion ont permis à tous les citoyens peu importe leur rang social ou leur position géographique de participer au débat public et de donner leur avis et leur opinion dans tous les domaines notamment politiques. Les médias sociaux participent à l’éveil de la conscience politique grâce à leur dimension planétaire.

Les nouveaux médias permettent aussi aux institutions politiques et à la population des interactions, et peuvent ainsi faire remonter des préoccupations directement au gouvernement.

Depuis les années 1990, le Front national (aujourd’hui Rassemblement national) a un ancrage sur internet, il avait été le premier parti à ouvrir un site internet pour se détacher des médias traditionnels dont ils n’étaient pas satisfaits. Marine Le Pen bénéficie ainsi d’une forte présence sur les réseaux et existent depuis longtemps.

Il faut cependant se méfier des informations propagées sur les réseaux sociaux car certaines sont des fake news. Les réseaux peuvent également être utilisés pour de la propagande de la part des politiques. Les algorithmes des réseaux sociaux empêchent aussi l’accès à toutes les informations, ils privilégient les informations qui se rapprochent de vos centres d’intérêt et vous empêche de vous informer totalement.

Certains politiciens utilisent même les réseaux dans un aspect markéting comme aux Etats-Unis avec Donald Trump.

Sondage de Visactu

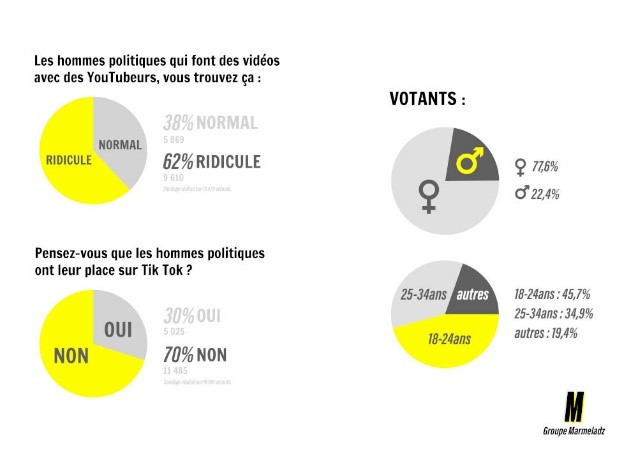

Sondage de Visactu Sondage du groupe Marmeladz

Sondage du groupe MarmeladzLucie ROZE et Khadidja THIAW.

Retour à la liste des articles↑

La Vème République fait face à une hausse de l’abstention et une diminution de l’implication citoyenne. L’idée d’une nouvelle constitution, c’est-à-dire une VIème République, est ainsi apparue.

« J’abolirai la Vème République pour redonner le pouvoir au peuple ! » : c’est l’idée que Jean-Luc Mélenchon propose pour faire face à la crise démocratique en France.

L’objectif principal de ce changement est de mettre fin au régime semi-présidentiel qu’est la Vème République. Dès 1958, une opposition apparait contre ce régime suite à une instauration en période de crise (insurrection à Alger) ou Charles de Gaulle a imposé cette nouvelle constitution.

Cette nouvelle république permettrait d’augmenter l’implication des citoyens dans les décisions politiques, l’élaboration des lois et dans la gestion des collectivités territoriales. (lien vers article démocratie participative/délibérative: Marie GAUBICHER TOMASONI)

Il y aurait aussi la mise en place d’un référendum d’initiative citoyenne (RIC), du droit de vote pour les étrangers aux élections locales, d’une initiative législative pour les citoyens, ou encore l’obligation de passer par le référendum pour réviser la Constitution ou pour ratifier un traité international

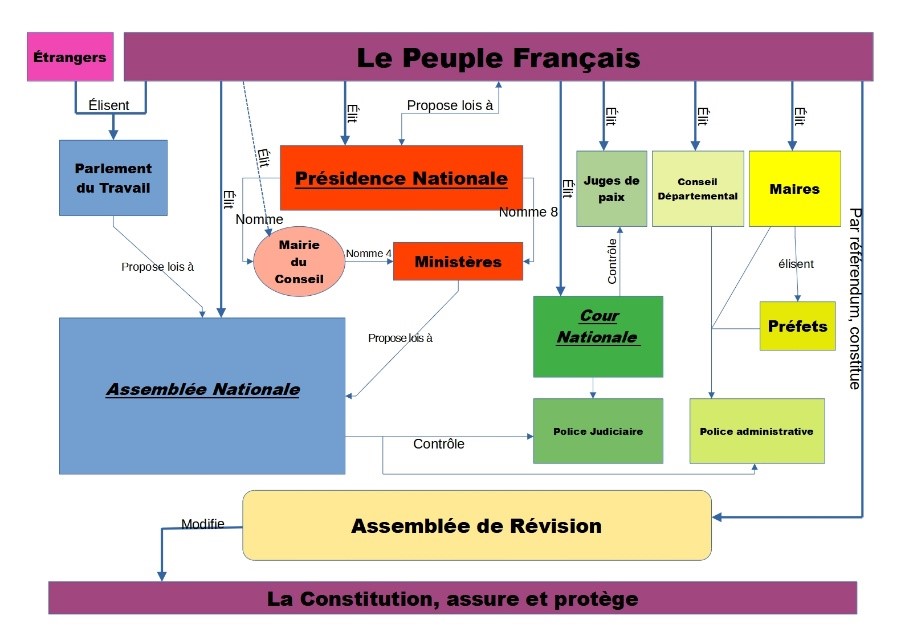

Cela mènerait à un régime parlementaire dans lequel le gouvernement récupérerait le pouvoir exécutif et serait responsable devant le Parlement et remettrait la démocratie au centre de notre République. Organigramme de la constitution de la VIéme République

Organigramme de la constitution de la VIéme République

Il y a incontestablement une régression de la citoyenneté en France. On vote moins, on s’encarte moins ; les partis politiques comme les hommes et les femmes politiques qui les composent sont majoritairement rejetés par la population (seulement 12% de la population a confiance en eux). Le problème vers lequel le régime se dirige provient moins d’une menace extérieure à la République, mais à un effondrement même de sa structure. L’augmentation de l’abstention et du désaveu des représentants politiques en est une marque profonde. De plus les générations les plus jeunes n’ont jamais voté pour un référendum. La démocratie ne s’impose pas seulement de manière théorique, elle doit s’inscrire dans la pratique.

Cependant, le régime parlementaire qui serait mis en place avec l’instauration d’une VIème République est un régime ayant déjà existé auparavant lors de la IVème République. Mais celle-ci fut instable politiquement…

Evolution du taux d’abstention aux élections législatives françaises lors de la Vème République

Evolution du taux d’abstention aux élections législatives françaises lors de la Vème République

Andee IORIO DE MARCO et Harry SENAC.

Retour à la liste des articles↑

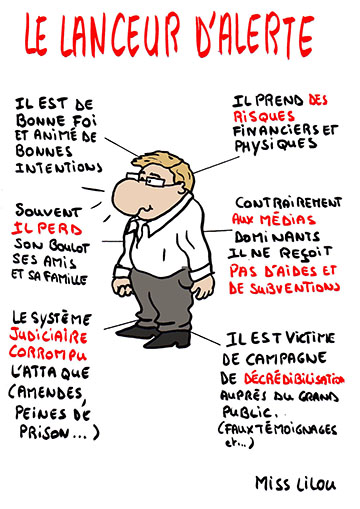

Le lanceur d’alerte est généralement un employé qui agit seul ou en groupe, qui tente d’attirer l’attention sur l’existence d’un danger ou d’une atteinte à l’intérêt général dont les responsables souhaiteraient cacher l’existence. Mais, joue-t-il plus un rôle essentiel pour la démocratie ou au contraire est-il porteur d’idées anti-démocratiques ?

L’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 « Sapin 2 » définit le « lanceur d’alerte » comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». En France, Le 21 mars 2022, la loi « Sapin 2 » est modifiée afin d’améliorer la protection des lanceurs d’alerte. Aux Etats-Unis, on peut citer l’exemple de Bradley Birkenfeld qui va révéler les pratiques illégales de la banque concernant le démarchage de nouveaux clients sur le territoire américain : il va écoper d’une peine de prison pour complicité de blanchiment de fraude fiscale, mais recevra après sa peine 104 millions de dollars en raison de ses révélations ayant permis des redressements fiscaux. En effet le lanceur d’alerte fait des révélations parfois de sujets confidentiels et met à la portée de tous des secrets comme le secret médical, le secret de vie privée, ou autres et font alors atteinte à la démocratie. Néanmoins pour justifier son acte le lanceur d’alerte se réfère à un rôle démocratique, en effet il incarne la possibilité pour tous de remplir son devoir citoyen en dénonçant une atteinte à l’intérêt général. Le lanceur d’alerte incarne une nouvelle forme d’engagement civile en faveur de l’intérêt public et joue alors un rôle essentiel pour la démocratie en agissant pour la transparence avec les citoyens. D’autre part, certains lanceurs d’alertes le font dans le cadre professionnel et on parle alors de journaliste d’investigation.

« Le lanceur d’alerte » par Miss Lilou

Si on s’intéresse de plus près à qui sont les lanceurs d’alertes on peut étudier le cas de la française Stéphanie Gibaud. Stéphanie Gibaud, banquière chez UBS France, est chargée de fidéliser et attirer les clients en développent sur le territoire français des partenariats avec des enseignes prestigieuses et en organisant des événements. Sa vie va changer en juin 2008 quand sa supérieure lui demande de supprimer les dossiers compromettant sur l’évasion fiscale de certains clients, mais Stéphanie n’agira pas. Suite à son refus d’obéir, elle va subir beaucoup de harcèlement et de discrimination mais ne va jamais baisser les bras. Avec les informations récoltées durant les réunions, Stéphanie avertira les collaborateurs de la banque mais ce geste va la conduire à un procès, comme elle le dit sur son site : « en 2010, UBS France a porté plainte contre moi pour diffamation ; la banque perdra ce procès et après des mois de pression et de complications professionnelles, je serai finalement licenciée en février 2012. ». Mais elle finira par obtenir gain de cause car son accusateur a finalement perdu au tribunal car on ne peut pas diffamer un employé et déposer plainte pour diffamation contre cet employé en espérant gagner. Son histoire ayant été très médiatisée, cela lui permettra de mettre en avant le rôle et la vie des lanceurs d’alertes notamment grâce à son ouvrage “La femme qui en savait vraiment trop” paru en 2014 et qui retrace son affaire avec UBS France. Elle a obtenu en janvier 2015, pour la publication de cet ouvrage, le prix Ethique de l’association Anticor. Et huit mois plus tard, elle a été nominée pour le Prix Sakharov aux côtés de deux autres lanceurs d’alerte, Edward Snowden et Antoine Deltour. En septembre 2019, elle a fini par être décorée pour son courage par le Lieutenant-Colonel Lianos de l’Association des Anciens Combattants de la Légion Etrangère.

Roxelane ROZIER.

Retour à la liste des articles↑

En France, 90% des personnes sont internautes et plus de 53.5 millions utilisent quotidiennement les réseaux sociaux pour s’informer. Depuis les années 2000, Internet prend de plus en plus de place dans les foyers français. De fait, la vie démocratique passe inévitablement par ces nouveaux médias qui jouent un rôle essentiel dans le partage de l’information.

Pour les citoyens, les réseaux sociaux sont une source précieuse d’information. Ils permettent à la fois d’être informé en temps réel, de participer aux débats publics ou encore de mobiliser des personnes autour d’une cause. Par exemple, le mouvement de grève organisé en Noël 2022 par les employés de la SNCF n’a pas été organisé par des syndicats, mais à l’aide des réseaux sociaux, qui ont permis de relayer l’information.

Aussi de nouveaux médias tels que Hugo Décrypte ou Brut cumulent des millions d’abonnés sur le web. Selon Les Echos, Brut est« […] un média global. Leurs vidéos traitent de sujets qui parlent à tous les Millennials : la diversité, l’environnement, le droit des femmes, etc. Et cela leur permet de traverser les frontières en touchant cette tranche d’âge dans le monde entier ».

“68% des 18-24 ans estiment que les politiques se désintéressent de la jeunesse” d’après RTL. Les politiciens l’ont saisi et utilisent de plus en plus cet outil précieux pour communiquer avec leurs électeurs et connaître leurs préoccupations. Ils peuvent également être utilisés pour faire campagne et promouvoir un programme politique.

Cependant les réseaux sociaux n’ont pas toujours un impact positif sur la démocratie.

Cependant les réseaux sociaux n’ont pas toujours un impact positif sur la démocratie.

Les fausses informations et la désinformation peuvent être diffusées de manière massive, ce qui peut provoquer des effets néfastes sur la démocratie et la qualité de la décision politique, comme lors de la campagne présidentielle de 2017 où l’opinion publique a été influencée par l’apport de fake news par des groupes extrémistes et marginaux.

Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés par les gouvernements et les entreprises pour surveiller les citoyens et collecter des données sur leurs activités en ligne. Cela peut mettre en danger la vie privée et les libertés individuelles des individus. Une étude de la fondation Maif montre que plus de 70% des utilisateurs des réseaux sociaux sont “exposés aux risques de fuite d’informations sensibles”.

Enfin, les réseaux sociaux peuvent détourner leurs utilisateurs de l’information, qui préfèrent se tourner vers le divertissement que de s’intéresser à la vie démocratique.

Axel JUPIN et Marin LAURENT-TOCQUET.

Retour à la liste des articles↑

La liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix, 1830.

La liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix, 1830.

Les valeurs démocratiques Françaises s’imposent dès 1789 comme étant celles des manifestants : du sans-culotte qui a donné vie à notre démocratie au gilet jaune qui encore aujourd’hui descend dans la rue pour faire résonner sa voix.

Les nouveaux mouvements sociaux : des vecteurs de notre démocratie ?

Aujourd’hui, les anciens mouvements sociaux se renouvellent pour laisser place à d’autres formes de manifestations. Les citoyens occupent les espaces publiques, s’y installent comme lors des mouvements Les enfants de Don Quichotte ou bien des Gilets Jaunes. Les manifestants n’ont plus nécessairement de leaders, les manifestations ne s’organisent plus de la même manière le mouvement des “Nuit Debout” en est un bon exemple.

Les mouvements sociaux apparaissent comme des moyens efficaces pour les Français de montrer leurs volontés au gouvernement. En effet, les grèves et manifestations en masse dans les villes sont quelque chose de quantifiable, de concret, de visuel, ce qui pousse les dirigeants à écouter leur peuple, même lorsqu’ils ne veulent pas entendre. Nous pourrions alors assimiler les mouvements sociaux à des référendums forcés.

Les mouvements sociaux permettent-ils d’assurer que « la voix du peuple » ne soit pas ignorée?

Les mouvements sociaux permettent-ils d’assurer que « la voix du peuple » ne soit pas ignorée?

On peut en effet penser que les mouvements sociaux vont susciter une réaction du gouvernement mais rien n’assure le gain de cause des manifestants, comme ce fut le cas lors des manifestations contre la loi travail en 2016.

Ces mouvements peuvent même desservir leur cause. A cause d’un manque d’encadrement des nouvelles grèves, on remarque de plus en plus de comportements violents de nos jours provenant à la fois des manifestants, les casseurs, comme lors des manifestations des gilets jaunes, et les “Black Blocs” plus récemment , mais aussi du côté des forces de l’ordre, comme lors de l’incident des Enfants de Don Quichotte, qui desservent parfois les intérêts des deux camps.

Enfin, les manifestations publiques sont une forme de contestation qui n’est peut être plus en adéquation avec notre ère qui se tourne maintenant vers le numérique et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux seraient alors un meilleur outil pour faire plier les gouvernements…

Cosmin ANDREICUT et Nais BRISSI.

Retour à la liste des articles↑

Certes le terrorisme est à l’évidence une terrible épreuve, difficile à surmonter pour les droits de l’Homme et la démocratie. Les Etats se doivent de prendre des mesures afin de réprimer et de sanctionner au mieux les actes terroristes, cependant tous les moyens ne sont pas admissibles.

Quelles sont les dispositions mises en place et leurs limites ?

Les lois et politiques adoptées pour lutter contre le terrorisme peuvent donner lieu, directement ou indirectement, à de graves limitations des libertés et droits fondamentaux. Depuis les attentats qui ont touché la France : Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, le Bataclan 13 et 14 novembre 2015, Nice le 14 juillet 2016, plusieurs lois et mesures de sécurité ont été mises en place. Nous avons une nouvelle loi sur le renseignement. Cette dernière vise à prévenir le terrorisme. L’état d’urgence permet d’avoir recours à des perquisitions et des assignations à résidence. Il sera ensuite renforcé rendant possible la fermeture des lieux culte salafistes, les pouvoirs de la police sont élargis. Les agents de sécurité (RATP, SNCF) sont habilités à procéder à des palpations et à des fouilles aléatoires. De plus, la loi de sécurité intérieure de 2021 a permis plus de 4.500 perquisitions, ordonné plus de 700 assignations à résidence ou encore fermé 46 lieux de culte et de réunion. Aussi, elle autorise les policiers à restreindre les déplacements d’une personne jugée menaçante, sans accord du juge.

Ainsi que l’a expliqué un juge à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Si j’attends toujours que la bombe explose, on dira que le pouvoir judiciaire ne fonctionne pas bien et ne protège pas les autres droits fondamentaux; si j’anticipe, les critiques poseront la question suivante : “ Sommes-nous encore dans un pays démocratique ? ” Il est très difficile de trouver le bon équilibre ». Cependant, plusieurs moyens permettent de préserver nos droits fondamentaux face à la menace terroriste: apporter davantage de clarté à la définition du terrorisme, éviter de qualifier les activités légales de terrorisme, prévoir des garanties adéquates en matière d’habilitation et de supervisions des enquêtes, éviter de discriminer des groupes spécifiques.

Eva BELKADI et Candice DANIEL.

Retour à la liste des articles↑

Face à certaines menaces nous sommes contraints d’empiéter sur des libertés individuelles voire collectives. Comment se prémunir des dangers extérieurs tout en conservant nos libertés ?

Le terrorisme emploie systématiquement la violence pour atteindre des buts politiques ; les actes de violence (attentats, destructions, prises d’otages etc… ), comme L’attentat de la basilique Notre-Dame de Nice . Quant aux cyberterrorisme, il s’agit d’un ensemble de cyberattaques à caractère terroriste qui visent principalement un État ou un groupe d’États, un opérateur d’importance vitale, une entreprise, une institution ou une collectivité publique, par exemple la cyberattaque contre un hôpital de Paris.

La lutte contre le terrorisme, y compris le cyberterrorisme, est un défi majeur pour les gouvernements à travers le monde. Pour faire face à cette menace, les gouvernements peuvent adopter des mesures de sécurité accrues telles que la surveillance et la collecte de données sur les citoyens, mais ces mesures peuvent également avoir un impact sur les libertés individuelles. La loi antiterroriste française de 2015 a étendu les pouvoirs de la police et de la justice pour lutter contre le terrorisme, mais a été critiquée pour son manque de transparence et de contrôle judiciaire indépendant. Il est important de trouver un équilibre entre la protection de la sécurité nationale et la préservation des libertés fondamentales. La coopération internationale est donc cruciale dans cet effort.

En conclusion, la lutte contre le terrorisme est un défi complexe pour la France et le monde entier. Les gouvernements doivent agir avec prudence et transparence, en collaboration avec la communauté internationale, pour garantir la sécurité de leurs citoyens tout en préservant les droits fondamentaux.

Kevin NOGUEIRA et Mohammad REZKI.

Retour à la liste des articles↑

Gilet jaune, #metoo, strike for climate… Est-on obligé de revendiquer pour se faire entendre ?

Face à une démocratie fragilisée et une disparition du dialogue social, les mouvements sociaux traditionnel attirent de moins en moins de gens. Face à ça de nouveaux moyens de revendications apparaissent passant par des mouvements collectifs comme les gilets jaunes ou utilisant internet comme le #metoo

A l’encontre des discours idéologiques jugés trop vastes, les nouveaux mouvements sociaux valorisent des objectifs précis souvent ponctuels comme certaines actions de militants écologiques notamment. Ils se singularisent par des actions collectives avec des formes de protestations moins traditionnelles, valorisant parfois un aspect festif (sit-in, pride…) ou une dimension symbolique comme le sont souvent les actions féministes. Ces nouveaux mouvements sont nés d’une défiance envers les anciens mouvements sociaux associés aux syndicats. Aujourd’hui moins de 10 % des français sont syndiqué (~1.9 millions).

Mais malgré la forte expansion de ces mouvements sociaux, il est possible de relativiser leur influence, en France par exemple le mouvement #metoo a-t-il réellement un impact ?

Au vue des résultats du rapport annuel 2023 du HCE sur l’état du sexisme en France le mouvement n’a pas eu l’impact escompté et l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas encore d’actualité. On peut aussi ce questionner sur l’influence du mouvement LGBT avec une augmentation de 28% du nombre de personne lgbt agressé es ces dernières années.

Angelina TONARELLI

Retour à la liste des articles↑

Le film prend en effet place au cœur de Los Angeles, capitale du septième art et personnage à part entière, dont le spectateur ne voit pas toutes les facettes pour autant.

Une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs. Leur rencontre les galvanise pour s’approcher de leurs rêves, dans une ville trépidante et emblématique du cinéma américain. Los Angeles est une, sinon « LA » ville de référence du septième art. On y trouve les principaux studios de cinéma américain, elle a beaucoup été filmée. La La Land en montre des lieux connus, tels l’observatoire Griffith, ou les nombreuses fresques murales, mais aussi des spécificités topographiques, climatiques et urbaines : temps radieux, échangeurs routiers gigantesques, bouchons interminables, géographie vallonnée. Rien en revanche sur les quartiers populaires.

Nos élèves se sont donc interrogés sur l’utilisation cinématographique des grandes métropoles : que voit-on d’elles, ou pas, dans les films ? Quels objectifs de réalisation servent-elles ?

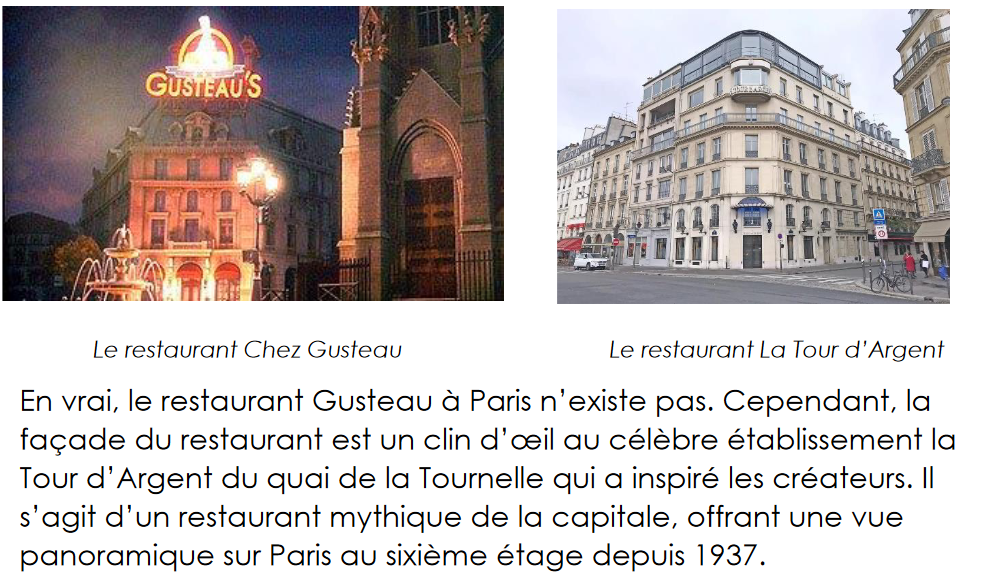

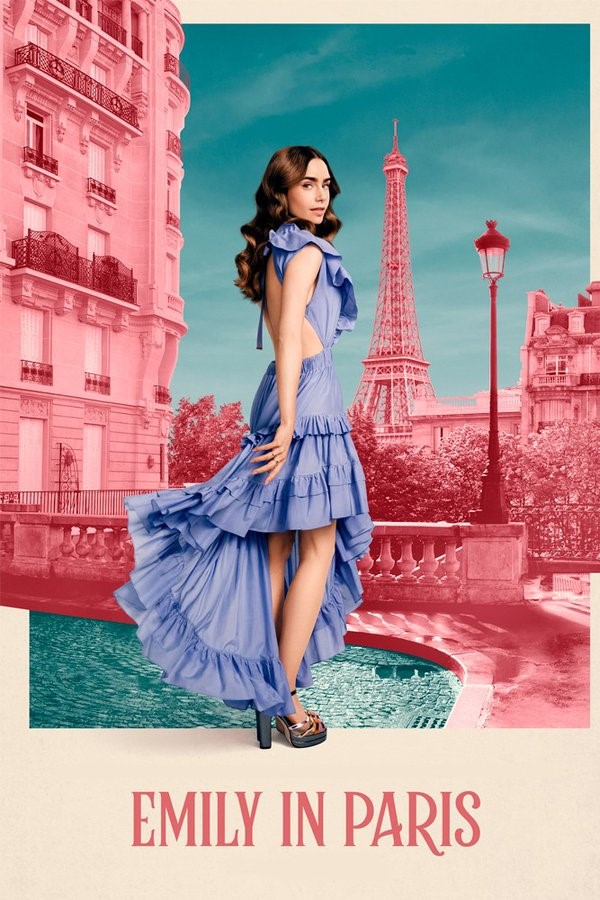

Chaque élève a ainsi dû choisir un film ou une série prenant place dans une grande ville, afin d’analyser ce que l’œuvre montrait ou non de ce cadre urbain. Paris a été le ville la plus fréquemment traitée. Rien d’étonnant, puisque la capitale française a toujours été un décor privilégié par les réalisateurs. Chaque jour, ce sont près d’une dizaine de tournages qui s’y déroulent : films publicitaires, fictions télé et surtout courts ou longs métrages. Nos élèves ont ainsi souvent pris pour référence la série Emily in Paris, mais Paris est aussi un décor de choix pour des films d’action (Fallout), des films d’animation (Ratatouille), des séries policières (Lupin), des comédies (Seuls Two), et bien évidemment des comédies romantiques (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Midnight in Paris). Des lieux phares s’imposent, pour les touristes comme pour les réalisateurs. Paris est montrée sous son plus beau jour dans bien des situations.

Fallout par Lucas Centofanti : Paris

Ratatouille par Cyrielle Charvet : Paris

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain par Marilou Prudhommeaux : Paris (Montmartre)

En effet, le cinéma tend à montrer avant tout le patrimoine paysager, monumental et culturel des villes. Il s’agit bien évidemment de les rendre aisément identifiables, d’utiliser ce que la métropole a de plus beau à offrir en termes de décor, quitte à jouer sur des clichés.

Ainsi, la comédie Le Menteur, ou Bienvenue à Monte Carlo, montrent les plus beaux paysages urbains et périurbains de Nice et Monaco.

Le Menteur par Mathieu Lopez : Nice

New York est souvent montrée à son avantage dans la série des Spiderman ou Gossip Girl, ou Bruges dans Bons baisers de Bruges.

Spiderman par Diego Caravaca : New York

Bons baisers de Bruges par Thomas Derome : Bruges (son beffroi) :

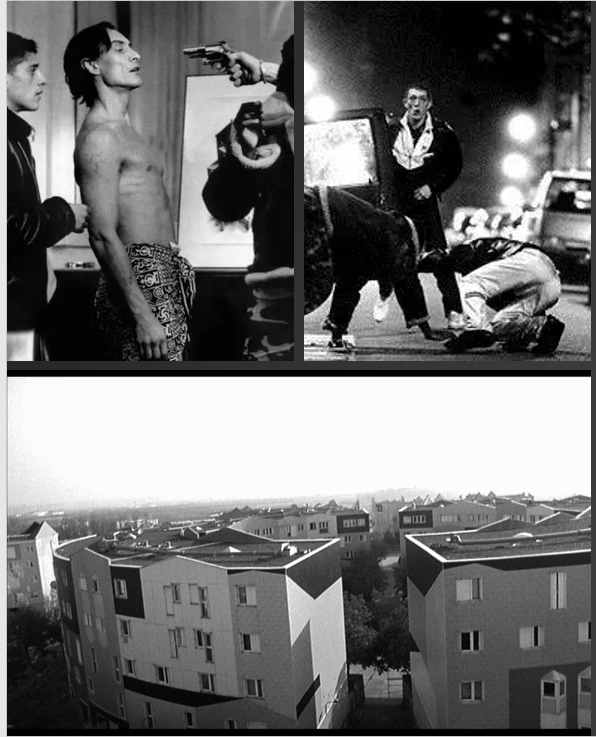

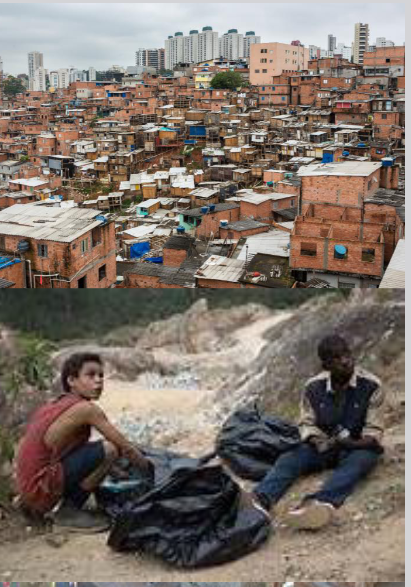

Les réalisateurs occultent souvent les quartiers populaires, défavorisés, et/ou en proie à des problèmes sociaux accrus, allant de la pauvreté à la délinquance. Néanmoins, ces mêmes quartiers se retrouvent parfois au cœur même de l’intrigue du film, leur donnant alors une visibilité et une notoriété. On peut penser aux quartiers Nord de Marseille dans Bac Nord, aux quartiers populaires et aux banlieues de Paris dans La Haine, aux quartiers informels de Rio dans Favelas, à ceux de Dakar dans Atlantique, ou encore à la décrépitude de Detroit dans 8 Mile. Là encore, on peut cependant déplorer que le cinéma ne montre pas tout de ces quartiers, les clichés sont encore de rigueur…

La Haine, par Logan Viale : Paris et ses banlieues

8 Mile par Luca Escabasse : Detroit

Favelas par Omayra Karmous : Rio

Bac Nord par Léo Bonhomme : Marseille

Cette analyse de la ville vue et montrée par le cinéma a enfin permis aux élèves d’élargir leur réflexion sur une analyse plus sociologique : que dit le cinéma des habitants d’une grande métropole ? De nouveau, le constat est sans appel, beaucoup d’œuvres jouent sur des stéréotypes. Ce n’est pas Emily qui vous dira le contraire, en prenant son petit déjeuner au Café Marly, dans ses vêtements de créateur, en rêvant du prince charmant dans la capitale de l’amour !

Comment mettre réellement en oeuvre la transition énergétique ? Quelles énergies sont produites en local ? Comment diminuer nos émissions de gaz à effet de serre ? Comment réduire nos déchets ? Comment produire de façon raisonnée ? Quelle part pour le renouvelable ? Autant de questions soulevées par la présentation de Monsieur Prufer lors de son diaporama très concret rendant compte des politiques actuelles et des objectifs à l’horizon 2050 à l’échelle de la Métropole Nice Côte d’Azur.

La Métropole regroupe 51 communes et à ce jour le plan de mix énergétique local propose une part de 11% d’énergies renouvelables. Au regard de la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) établie en 2015, juste avant les décisions historiques prises durant la COP 21, les résultats actuels sont mitigés mais de nouvelles perspectives font sensiblement avancer les choses. La part d’énergies renouvelables comprend par ordre décroissant : l’hydroélectrique / les déchets / le bois / le photovoltaïque / le solaire thermique. Le choix de l’éolien n’est par exemple pas envisagé pour le moment sur le territoire métropolitain. La part des énergies renouvelables est en constante augmentation, à l’horizon 2026, l’objectif est d’atteindre les 18%.

La Métropole regroupe 51 communes et à ce jour le plan de mix énergétique local propose une part de 11% d’énergies renouvelables. Au regard de la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) établie en 2015, juste avant les décisions historiques prises durant la COP 21, les résultats actuels sont mitigés mais de nouvelles perspectives font sensiblement avancer les choses. La part d’énergies renouvelables comprend par ordre décroissant : l’hydroélectrique / les déchets / le bois / le photovoltaïque / le solaire thermique. Le choix de l’éolien n’est par exemple pas envisagé pour le moment sur le territoire métropolitain. La part des énergies renouvelables est en constante augmentation, à l’horizon 2026, l’objectif est d’atteindre les 18%.

Un exemple concret : à partir du tri et l’incinération des déchets urbains (unité de valorisation énergétique du quartier de l’Ariane) des milliers de logements peuvent être chauffés tout autour. L’énergie solaire, l’hydrogène et la géothermie sont des solutions pour le futur, les experts tentent de développer toujours davantage ces solutions très fiables pour la protection de la planète

Le plan d’action à l’échelle de la Métropole se divise en quatre piliers essentiels: agir directement sur la mobilité, sur la consommation d’énergie, sur le recyclage et le traitement des déchets, enfin sur la rénovation énergétique. Ce dernier point est une volonté actuelle engagée et mise en oeuvre notamment sur les bâtiments publics.

« Qu’en est-il du solaire sur notre territoire si le climat devient tropical comme le disent les prévisions ? » (Ilian) ; « Arriverons-nous à être auto-suffisants sur le pôle véhicules électriques ? » (Clément) ; « Brûler du bois, n’est-ce pas anti-productif, polluant ? » (Sarra)

L’expérimentation Smartgrids développée sur notre territoire et décrite dans l’ouvrage que Monsieur Prufer a co-écrit (Smartgrids et gouvernance énergétique – nouvelles stratégies territoriales) est très innovante, il s’agit d’un système énergétique intelligent qui agit à trois niveaux : mieux développer les énergies renouvelables locales ; mieux gérer la consommation ; mieux intégrer les nouveaux usages (véhicules électriques, stockage d’énergie…). Des solutions d’avenir longues à mettre en place mais qui permettent « de se projeter dans un monde durable » comme l’a dit Monsieur Prufer à la jeune génération qui l’écoutait.

L’expérimentation Smartgrids développée sur notre territoire et décrite dans l’ouvrage que Monsieur Prufer a co-écrit (Smartgrids et gouvernance énergétique – nouvelles stratégies territoriales) est très innovante, il s’agit d’un système énergétique intelligent qui agit à trois niveaux : mieux développer les énergies renouvelables locales ; mieux gérer la consommation ; mieux intégrer les nouveaux usages (véhicules électriques, stockage d’énergie…). Des solutions d’avenir longues à mettre en place mais qui permettent « de se projeter dans un monde durable » comme l’a dit Monsieur Prufer à la jeune génération qui l’écoutait.

En attendant, nous pouvons tous agir ! Un exemple concret qui concerne chaque citoyen : la démarche éco-watt. Elle vise à sensibiliser la population aux problématiques d’alimentation électrique du territoire et à l’inciter à pratiquer les bons gestes énergie pour une plus grande maîtrise de la consommation d’électricité.

Ces échanges ont été très riches pour les élèves, attentifs et curieux de poser des questions tout au long de la rencontre…Un grand merci à Monsieur Prufer pour sa disponibilité et laissons le mot de la fin à Souleimane « tout ce que l’intervenant nous a dit peut nous être utile pour la suite de nos études » !!!

Parfaitement accueillis par l’équipe du théâtre Anthéa, nos élèves ont eu plaisir à découvrir la dernière création du Collectif 8, « L’Orestie » d’Eschyle revisitée par Gaële Boghossian et Paulo Correia.

Ecoutez le podcast de leurs échanges autour de la pièce (Meriem, Antoine et Baptiste).

Et découvrez leurs impressions écrites post spectacle :

C’est l’histoire d’une « famille enfermée dans un cycle de vengeance » (Noa).

« Les humains sont les poupées des dieux […]. Ce sont eux qui jettent les malheurs aux hommes et qui jugent » (Meryem).

« Cela montre la puissance qu’ont les dieux sur les mortels » (Mattéo).

« Pour Clytemnestre, ses enfants sont son unique raison de vivre en harmonie, et l’acte de sacrifier sa fille pour calmer la haine des dieux et mener une guerre victorieuse (est) la dernière goutte qui manquait pour provoquer (sa) haine » (Sultana).

« Elle demande pourquoi ce n’est pas la fille d’Hélène, traitresse à ses yeux, qui a été sacrifiée » (Alan).

« Elle demande pourquoi ce n’est pas la fille d’Hélène, traitresse à ses yeux, qui a été sacrifiée » (Alan).

« Elle veut, en tant que mère et ancienne épouse, venger ses enfants et son ancien mari. On pourrait considérer son acte comme un crime avec des circonstances atténuantes » (Wylan).

« Oreste ne considère pas Clytemnestre comme sa mère mais seulement comme la porteuse de la « graine » de son père, niant ainsi tout lien de sang avec cette dernière » (Wylan).

« Elle n’est pas essentielle, prenant l’exemple d’Athéna, déesse de la guerre, n’ayant qu’un géniteur » (Raphaël C.).

« Oreste prend le parti de son père dont on a l’impression qu’il ne connait que la grandeur et pas les erreurs » (Louis).

« Une des phrases qui m’a laissée sans voix est « Nous n’avons pas besoin de femme pour mettre au monde un homme ». On voit, rien qu’à cette phrase qu’il déteste sa mère, qui l’a mis au monde » » (Meryem).

Pourtant, sa mère « l’avait déposé dans une famille de paysans pour le mettre à l’abri de la guerre de Troie, au cas où Agamemnon et les autres perdaient la guerre » (Emilien).

« On reconnait à Clytemnestre les charges suivantes : le meurtre du Roi, la trahison envers le royaume car après, elle s’est remariée avec « l’ennemi » de son ancien mari » (Rayanne).

« Le procès se tient à Athènes où Oreste est devenu le lien entre la déesse Athéna et le peuple. Oreste aurait pu donc jouer de ce statut pour gagner le procès » (Johan).

« Les dieux légitiment le meurtre d’Oreste mais pas celui de Clytemnestre » (Léo).

« Le crime du fils est atténué par le fait qu’il ait vengé son père en tuant cette femme, ce qui est, d’après les dieux, justifié. C’est Athéna qui organise le procès et Oreste est protégé par Apollon » (Raphaël C.).

« La leçon à tirer de cette adaptation est que la femme dans notre société doit être traitée de la même façon qu’un homme » (Clark).

« Clytemnestre est une femme libre et sa position face à une société patriarcale vaut pour toutes les femmes, d’hier et d’aujourd’hui » (Yanis). « Cette inégalité flagrante face à la justice montre également les mentalités à l’époque grecque : une femme commettant un meurtre est perçue comme un monstre alors qu’un homme qui commet le même crime est un héros » (Wylan).

« le fils, après le meurtre qu’il fait subir à sa mère est montré comme héros, sauveur et commandant du peuple. Les dieux le bénissent » (Sultana).

« On a l’impression qu’il est forcé par Apollon-le destin ; ce qui rend la scène des plus touchantes lorsqu’il tue sa mère (elle accepte son sort) » (Rayanne).

« L’Orestie s’accompagne d’un questionnement politique quant aux changements de notre propre société » (Clément).

« Les effets spéciaux ont permis de donner un dynamisme à la pièce et de ne jamais avoir un décor fixe. Ils ont aussi permis de personnifier les dieux et la malédiction pour une meilleure compréhension des scènes » (Florian), comme « quand Athéna donne son verdict et que Clytemnestre reçoit comme des « impacts de balles » » (Gabriel).

« Les effets spéciaux ont permis de donner un dynamisme à la pièce et de ne jamais avoir un décor fixe. Ils ont aussi permis de personnifier les dieux et la malédiction pour une meilleure compréhension des scènes » (Florian), comme « quand Athéna donne son verdict et que Clytemnestre reçoit comme des « impacts de balles » » (Gabriel).

« Les effets spéciaux amènent un côté très immersif et cette idée de voile à moitié transparent est très innovante » (Alban).

« Les rideaux s’abaissent pour passer à la séquence suivante, après la mort d’Agamemnon, […] une statue s’écroule, une statue d’homme, ce qui nous montre qu’en effet, c’est sa fin » (Yanis).