En 2020, l’auteur Sabri Louatah publiait 404, un roman qui nous projetait en 2022, après l’élection de la nouvelle présidente de la République… Deux classes de terminales générales se sont emparées des thématiques de cette fable politique, qui se veut un miroir de nos tourments sociaux, politiques et culturels.

En 2020, l’auteur Sabri Louatah publiait 404, un roman qui nous projetait en 2022, après l’élection de la nouvelle présidente de la République… Deux classes de terminales générales se sont emparées des thématiques de cette fable politique, qui se veut un miroir de nos tourments sociaux, politiques et culturels.

Après avoir travaillé en première partie d’année sur les implications géopolitiques des réseaux sociaux, les élèves de TG2 et de TG3 ont lu une sélection d’extraits du roman 404. Ils y ont identifié les thèmes qui traversent cette année leurs programmes d’histoire, de géographie, et d’EMC, mais aussi les deux campagnes électorales !

Quelles sont les implications géopolitiques des réseaux sociaux ?

« Dans la réalité, les deep fake existent déjà », raconte le romancier interviewé par Léa Salamé sur France inter. « Mais elles n’ont pas le niveau de perfectionnement que je leur imagine. Je les appelle des mirages. »

En effet, l’intrigue du roman se noue autour des deep-fakes. En 2022, l’image n’est plus forcément une preuve… Une réflexion a été menée par les élèves sur les manipulations et les détournements possibles des vidéos.

En effet, l’intrigue du roman se noue autour des deep-fakes. En 2022, l’image n’est plus forcément une preuve… Une réflexion a été menée par les élèves sur les manipulations et les détournements possibles des vidéos.

Mais au-delà, c’est leur partage, quasi instantané, commenté, qui démultiplie le piège. Ainsi, Marina Leggiero, journaliste spécialiste du web, est venue présenter l’utilisation des réseaux sociaux d’un point de vue professionnel en détaillant les avantages de cet outil de communication, et les précautions d’usage qu’il nécessite.

« Je suis parti d’un sentiment. Celui de ne pas être chez soi dans son propre pays. C’est un sentiment que je ressens. » Ainsi s’exprimait Sabri Louatah sur France inter en janvier 2020.

« Je suis parti d’un sentiment. Celui de ne pas être chez soi dans son propre pays. C’est un sentiment que je ressens. » Ainsi s’exprimait Sabri Louatah sur France inter en janvier 2020.

Le thème de l’intégration, sociale, territoriale, et du parcours lié aux origines est également clé dans ce roman mosaïque. Le point de vue choisi est résolument pessimiste, 404 plonge le lecteur dans une intrigue communautariste, séparatiste. La parole d’une population s’estimant laissée pour compte se libère. Communautés immigrées et monde rural en déprise se rencontrent là. Les élèves ont donc été amenés à réfléchir au séparatisme, à la crise migratoire, mais aussi à la diversité de la ruralité française.

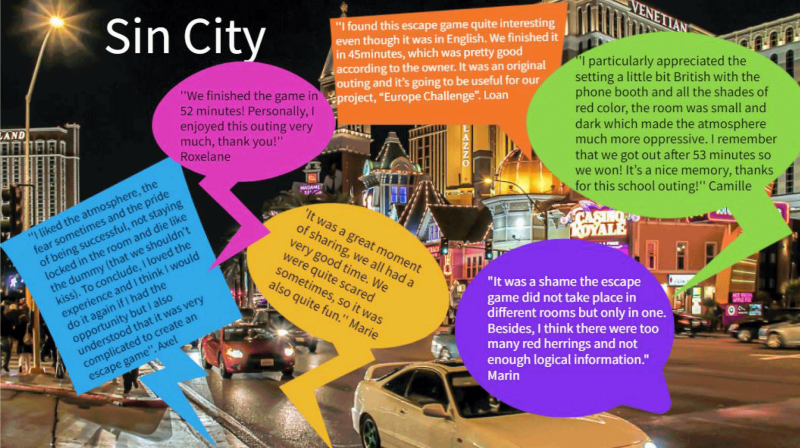

Cette exploration des dérives d’un supposé communautarisme musulman par l’auteur se double d’un rappel incessant des relations compliquées entre la France et l’Algérie. La guerre est évoquée, ses implications en métropole, et ses mémoires non apaisées. Les élèves de TG3 ont ainsi visionné à l’Espace Magnan le film Loin des hommes réalisé par D.Oelhoffen en 2014, film mettant en scène deux hommes dans l’Atlas algérien en 1954, au tout début de la guerre. Mohamed affronte la justice française ; il est amené à rencontrer Daru.

Cette exploration des dérives d’un supposé communautarisme musulman par l’auteur se double d’un rappel incessant des relations compliquées entre la France et l’Algérie. La guerre est évoquée, ses implications en métropole, et ses mémoires non apaisées. Les élèves de TG3 ont ainsi visionné à l’Espace Magnan le film Loin des hommes réalisé par D.Oelhoffen en 2014, film mettant en scène deux hommes dans l’Atlas algérien en 1954, au tout début de la guerre. Mohamed affronte la justice française ; il est amené à rencontrer Daru.

Cet instituteur d’origine espagnole, au parcours très riche, apprend aux enfants arabes le français, ainsi que l’histoire et la géographie de la France. Pascal Génot, intervenant pédagogique en éducation à l’image et médias, est venu apporter à nos élèves divers éclairages sur le film. « On perçoit toujours un objet artistique en ayant des horizons d’attente spectatoriels… Le contexte général est annoncé dès le début du film mais ce qui fait l’originalité de la mise en scène c’est la présence du personnage de Daru notamment, porteur de différentes symboliques ! » explique P.Génot. Effectivement, les élèves attentifs ont très bien perçu le côté inattendu de ces deux personnages en présence : « J’ai aimé particulièrement le fait que D.Oelhoffen nous permette de focaliser notre attention sur le lien entre les deux personnages et donc sur l’évolution de leurs relations tout au long du film. » Nicolas N.

Cet instituteur d’origine espagnole, au parcours très riche, apprend aux enfants arabes le français, ainsi que l’histoire et la géographie de la France. Pascal Génot, intervenant pédagogique en éducation à l’image et médias, est venu apporter à nos élèves divers éclairages sur le film. « On perçoit toujours un objet artistique en ayant des horizons d’attente spectatoriels… Le contexte général est annoncé dès le début du film mais ce qui fait l’originalité de la mise en scène c’est la présence du personnage de Daru notamment, porteur de différentes symboliques ! » explique P.Génot. Effectivement, les élèves attentifs ont très bien perçu le côté inattendu de ces deux personnages en présence : « J’ai aimé particulièrement le fait que D.Oelhoffen nous permette de focaliser notre attention sur le lien entre les deux personnages et donc sur l’évolution de leurs relations tout au long du film. » Nicolas N.

P.Génot précise encore : « Le schéma narratif proposé par le réalisateur est lui aussi original – le spectateur peut identifier deux « entrées » dans le film mais également deux « fins » ! » Les choix esthétiques et narratifs de D.Oelhoffen font donc de Loin des hommes, une œuvre à part, librement adaptée de la nouvelle L’hôte d’Albert Camus (1957), le romancier n’y fait cependant pas référence à la guerre d’Algérie et propose une fin définitive.

P.Génot précise encore : « Le schéma narratif proposé par le réalisateur est lui aussi original – le spectateur peut identifier deux « entrées » dans le film mais également deux « fins » ! » Les choix esthétiques et narratifs de D.Oelhoffen font donc de Loin des hommes, une œuvre à part, librement adaptée de la nouvelle L’hôte d’Albert Camus (1957), le romancier n’y fait cependant pas référence à la guerre d’Algérie et propose une fin définitive.

La guerre d’Algérie et Loin des hommes : pour approfondir

Par le biais d’une œuvre littéraire, le roman 404, d’une œuvre cinématographique, le film Loin des hommes, et l’intervention d’une journaliste spécialisée, les élèves des deux classes de terminale TG2 et TG3 ont ainsi pu voir s’incarner le programme de terminale en histoire, géographie, et EMC, mais aussi les thèmes politiques qui ont jalonné les campagnes électorales de 2022 !

Tout a commencé par un changement de pratique, de lieu aussi. C’est au CDI, guidés par la professeure documentaliste Régine JULLIEN qu’ils ont été initiés et conseillés. Le but étant de trouver ‘ le bon livre’ pour chacun et renouveler l’expérience.

Tout a commencé par un changement de pratique, de lieu aussi. C’est au CDI, guidés par la professeure documentaliste Régine JULLIEN qu’ils ont été initiés et conseillés. Le but étant de trouver ‘ le bon livre’ pour chacun et renouveler l’expérience.

Le travail a été multiple. Il a fallu réapprendre à lire, poser les points, identifier les verbes de la phrase. « Le verbe, c’est le souffle, faites vivre ce souffle ! » leur a répété à longueur de temps leur professeure de français. Apprendre à se poser, s’ouvrir aux autres, sortir la voix, travailler sa prononciation, sa diction, son regard. Incarner, interpréter, vivre le texte et se laisser traverser par les mots. Une approche progressive transformant le travail en plaisir et en acceptation d’une exigence pointue car continue.

Le travail a été multiple. Il a fallu réapprendre à lire, poser les points, identifier les verbes de la phrase. « Le verbe, c’est le souffle, faites vivre ce souffle ! » leur a répété à longueur de temps leur professeure de français. Apprendre à se poser, s’ouvrir aux autres, sortir la voix, travailler sa prononciation, sa diction, son regard. Incarner, interpréter, vivre le texte et se laisser traverser par les mots. Une approche progressive transformant le travail en plaisir et en acceptation d’une exigence pointue car continue.

Il a fallu du temps et il a fallu faire montre d’une régularité aux ateliers avec leurs professeure de français Nadine GEHIN mais aussi, avec Ahmed FATTAT, acteur du TNN, avec Cédric JACOB venu en soutien pour insuffler un peu de son ailleurs poétique, aux rencontres avec

Il a fallu du temps et il a fallu faire montre d’une régularité aux ateliers avec leurs professeure de français Nadine GEHIN mais aussi, avec Ahmed FATTAT, acteur du TNN, avec Cédric JACOB venu en soutien pour insuffler un peu de son ailleurs poétique, aux rencontres avec  Hugo MUSELLA, Compagnie Limit Larsen, Clément VIEU de la Compagnie Oléa et récemment avec l’acteur de cinéma et théâtre Sami BOUAJILA.

Hugo MUSELLA, Compagnie Limit Larsen, Clément VIEU de la Compagnie Oléa et récemment avec l’acteur de cinéma et théâtre Sami BOUAJILA. La première approche a eu lieu en douceur, en immersion au lycée lors de la journée de la Laïcité, le 9 décembre dernier. Le baptême du feu a eu lieu sur la scène du kiosque du TNN situé sur la Coulée verte jeudi 5 mai 2022. Autres textes, autre horizon, autre histoire en présence des classes du lycée Renoir de Cagnes sur mer et la classe théâtre du lycée François Raynouard de Brignoles.

La première approche a eu lieu en douceur, en immersion au lycée lors de la journée de la Laïcité, le 9 décembre dernier. Le baptême du feu a eu lieu sur la scène du kiosque du TNN situé sur la Coulée verte jeudi 5 mai 2022. Autres textes, autre horizon, autre histoire en présence des classes du lycée Renoir de Cagnes sur mer et la classe théâtre du lycée François Raynouard de Brignoles.

Vendredi 3 juin prochain, Catalina, Dominik , Bryan, Loic, Lucas, Adam, Amir, Mahaydi, Salah, Boubacar, Marceau , Matthieu et William vont faire l’ouverture du Festival du livre de Nice accompagnés des musiciens et chanteurs du Club Musique du lycée pour lire leurs textes et les jouer devant un public.

Vendredi 3 juin prochain, Catalina, Dominik , Bryan, Loic, Lucas, Adam, Amir, Mahaydi, Salah, Boubacar, Marceau , Matthieu et William vont faire l’ouverture du Festival du livre de Nice accompagnés des musiciens et chanteurs du Club Musique du lycée pour lire leurs textes et les jouer devant un public. Dominik : « Il faudra être à la hauteur ! »

Dominik : « Il faudra être à la hauteur ! »

Question: ‘’Did you like this cinema project and would you recommend it?’’

Question: ‘’Did you like this cinema project and would you recommend it?’’ Question: What was Far From Men about, and why did you like it?

Question: What was Far From Men about, and why did you like it? Vivre l’Europe, s’ouvrir au monde, tout un programme et qui a une résonnance particulièrement actuelle.

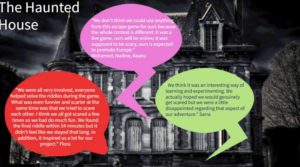

Vivre l’Europe, s’ouvrir au monde, tout un programme et qui a une résonnance particulièrement actuelle. En premier lieu, les élèves ont pu expérimenter la réalité d’un escape game. Une sortie pédagogique à « Frontières Game » et « Aventure Escape Game » à Nice a été organisée afin de leur donner des pistes pour la création d’énigmes et autres jeux de réflexion. Simultanément, dans le cadre du cours d’anglais, les élèves devaient envisager un scénario global. Après répartition, chaque groupe avait la charge d’une

En premier lieu, les élèves ont pu expérimenter la réalité d’un escape game. Une sortie pédagogique à « Frontières Game » et « Aventure Escape Game » à Nice a été organisée afin de leur donner des pistes pour la création d’énigmes et autres jeux de réflexion. Simultanément, dans le cadre du cours d’anglais, les élèves devaient envisager un scénario global. Après répartition, chaque groupe avait la charge d’une Le projet « Jouons avec l’Europe » a permis d’atteindre plusieurs objectifs : aborder les thématiques du programme de langue à travers une pédagogie de projet, mener un projet plurilingue et interdisciplinaire, apprendre à être citoyen de l’Europe et du monde, diversifier les ancrages culturels, approfondir la culture européenne par le biais de la langue anglaise, développer les compétences numériques, effectuer des

Le projet « Jouons avec l’Europe » a permis d’atteindre plusieurs objectifs : aborder les thématiques du programme de langue à travers une pédagogie de projet, mener un projet plurilingue et interdisciplinaire, apprendre à être citoyen de l’Europe et du monde, diversifier les ancrages culturels, approfondir la culture européenne par le biais de la langue anglaise, développer les compétences numériques, effectuer des « Même si ce projet s’est révélé très chronophage avec adaptations et remises en question diverses, j’ai pu observer mes élèves s’investir avec grande motivation et plaisir. Cela m’a convaincue, une fois de plus,

« Même si ce projet s’est révélé très chronophage avec adaptations et remises en question diverses, j’ai pu observer mes élèves s’investir avec grande motivation et plaisir. Cela m’a convaincue, une fois de plus, Madame Fucher, sans compter ses heures, a été particulièrement fière de ce groupe et du double projet mené ensemble : la sortie aux salles d’escape game dans le centre de Nice et le projet « Vivre avec l’Europe, s’ouvrir au monde ». Les élèves, enthousiastes et investis, ont pu jouer en anglais et toutes les équipes ont gagné. De plus, certaines énigmes les ont inspirés pour la conception de leur propre escape game, qu’ils ont su rendre intéressant et complexe pour des joueurs de tout âge et tous niveaux.

Madame Fucher, sans compter ses heures, a été particulièrement fière de ce groupe et du double projet mené ensemble : la sortie aux salles d’escape game dans le centre de Nice et le projet « Vivre avec l’Europe, s’ouvrir au monde ». Les élèves, enthousiastes et investis, ont pu jouer en anglais et toutes les équipes ont gagné. De plus, certaines énigmes les ont inspirés pour la conception de leur propre escape game, qu’ils ont su rendre intéressant et complexe pour des joueurs de tout âge et tous niveaux.

Selon une enquête de Pôle emploi, 13 % des demandeurs d’emplois dans le secteur de l’énergie sont des femmes contre 87 % d’hommes. Stéréotypes, manque d’informations… De nombreux freins se dressent pour engager les femmes à intégrer à tous les niveaux, les branches techniques. Cette année, après une journée à l’IUT d’Aix Marseille à la Ciotat, nos jeunes lycéennes ont pu découvrir des parcours de formations dans l’enseignement supérieur dédiés à la filière énergie, avec la visite du chantier école en radioprotection encadrée par les étudiants de la Licence pro, démonstrations en situations de travail, d’innovations techniques, atelier de réalité virtuelle, atelier sur la place des femmes dans le nucléaire par l’association WIN France…parcours des stands « métiers » du Groupe EDF (hydraulique, nucléaire, thermique, distribution, services énergétiques…).

Selon une enquête de Pôle emploi, 13 % des demandeurs d’emplois dans le secteur de l’énergie sont des femmes contre 87 % d’hommes. Stéréotypes, manque d’informations… De nombreux freins se dressent pour engager les femmes à intégrer à tous les niveaux, les branches techniques. Cette année, après une journée à l’IUT d’Aix Marseille à la Ciotat, nos jeunes lycéennes ont pu découvrir des parcours de formations dans l’enseignement supérieur dédiés à la filière énergie, avec la visite du chantier école en radioprotection encadrée par les étudiants de la Licence pro, démonstrations en situations de travail, d’innovations techniques, atelier de réalité virtuelle, atelier sur la place des femmes dans le nucléaire par l’association WIN France…parcours des stands « métiers » du Groupe EDF (hydraulique, nucléaire, thermique, distribution, services énergétiques…).

Echanges riches et instructifs entre les élèves de la classe de seconde 1 et Pascal Génot, analyses fines aussi : « Film poignant qui joue sur les sentiments de chacun des personnages » (Tom) ; « L’incident déclencheur arrive exactement au moment du début de l’insurrection (1954) et Daru l’apprend par le journal que lui montre son ami…Dès le début du film « on » est plongé dans une atmosphère pesante » (Hedi) ; «On peut faire un saut dans le temps – fin de la guerre et indépendance de l’Algérie – on ne peut plus revenir sur le passé» (Maximilien).

Echanges riches et instructifs entre les élèves de la classe de seconde 1 et Pascal Génot, analyses fines aussi : « Film poignant qui joue sur les sentiments de chacun des personnages » (Tom) ; « L’incident déclencheur arrive exactement au moment du début de l’insurrection (1954) et Daru l’apprend par le journal que lui montre son ami…Dès le début du film « on » est plongé dans une atmosphère pesante » (Hedi) ; «On peut faire un saut dans le temps – fin de la guerre et indépendance de l’Algérie – on ne peut plus revenir sur le passé» (Maximilien). Là, deux hommes voient leurs destins liés : « Daru, instituteur, commandant militaire, courageux (et) Mohamed, travailleur dans le blé, poursuivi par sa famille » (Nassim). « Mohamed se laisse plus porter par le destin sans se battre, alors que Daru, lui, veut contrôler sa vie » (Ugo). « Daru est d’origine espagnole, c’est un homme froid mais qui aide tout de même les gens qui l’entourent. Mohamed est un homme peu bavard mais reconnaissant envers Daru » (Andréa). « Daru est un peu misanthrope, il préfère être seul dans ses montagnes et a l’air d’éprouver un certain dégoût de l’humanité » (Léna).

Là, deux hommes voient leurs destins liés : « Daru, instituteur, commandant militaire, courageux (et) Mohamed, travailleur dans le blé, poursuivi par sa famille » (Nassim). « Mohamed se laisse plus porter par le destin sans se battre, alors que Daru, lui, veut contrôler sa vie » (Ugo). « Daru est d’origine espagnole, c’est un homme froid mais qui aide tout de même les gens qui l’entourent. Mohamed est un homme peu bavard mais reconnaissant envers Daru » (Andréa). « Daru est un peu misanthrope, il préfère être seul dans ses montagnes et a l’air d’éprouver un certain dégoût de l’humanité » (Léna). L’intervention de Pascal Génot, particulièrement bien documentée, a permis d’éclairer les aspects historiques bien sûr mais aussi les notions de philosophie morale et politique ainsi que les dimensions esthétiques et narratives choisies par David Oelhoffen : « le sens de certains gestes, de certaines scènes nous a été expliqué de façon claire et compréhensible » (Ludivine). « J’ai compris qu’il y avait deux fins : la première qui concerne Mohamed, avec son exil chez les nomades et la fin de Daru, qui arrête d’enseigner » (Ugo). « Pascal Génot nous a bien expliqué la fin qui était trouble car on ne savait pas quel était le sort de Mohamed, de se rendre ou de commencer une nouvelle vie » (Sofyen)

L’intervention de Pascal Génot, particulièrement bien documentée, a permis d’éclairer les aspects historiques bien sûr mais aussi les notions de philosophie morale et politique ainsi que les dimensions esthétiques et narratives choisies par David Oelhoffen : « le sens de certains gestes, de certaines scènes nous a été expliqué de façon claire et compréhensible » (Ludivine). « J’ai compris qu’il y avait deux fins : la première qui concerne Mohamed, avec son exil chez les nomades et la fin de Daru, qui arrête d’enseigner » (Ugo). « Pascal Génot nous a bien expliqué la fin qui était trouble car on ne savait pas quel était le sort de Mohamed, de se rendre ou de commencer une nouvelle vie » (Sofyen)

Se questionner sur les sources de l’information, sur les auteurs, de photos et d’images notamment, étant diffuser sur internet, via les réseaux sociaux la plupart du temps, a permis aux élèves de plusieurs classes de terminale et de la classe passerelle de prendre en compte certains travers et dérives actuels. Savoir distinguer les vraies informations des fausses est un enjeu essentiel pour tout citoyen, encore plus dans un contexte d’élections présidentielles.

Se questionner sur les sources de l’information, sur les auteurs, de photos et d’images notamment, étant diffuser sur internet, via les réseaux sociaux la plupart du temps, a permis aux élèves de plusieurs classes de terminale et de la classe passerelle de prendre en compte certains travers et dérives actuels. Savoir distinguer les vraies informations des fausses est un enjeu essentiel pour tout citoyen, encore plus dans un contexte d’élections présidentielles. Le pouvoir des images est particulièrement accentué aujourd’hui (cf. la notion de « société de l’image » reprise dans de nombreux médias), on peut « faire parler » certaines images, certaines photos en les retouchant par exemple ou d’après un cadrage, une perspective différents. C’est ce que Madame Pinaud a démontré lors des ateliers « Le Vrai du Faux » qu’elle a proposés aux élèves. On peut véritablement parler de mise en scène de l’information, un angle de prise de vue est un choix et peut signifier une analyse tout à fait diverse selon les personnes qui regardent. Dans ce nombre toujours plus grandissant de partages d’images ou de vidéos, la meilleure attitude reste de repérer l’auteur, de faire attention à la source…

Le pouvoir des images est particulièrement accentué aujourd’hui (cf. la notion de « société de l’image » reprise dans de nombreux médias), on peut « faire parler » certaines images, certaines photos en les retouchant par exemple ou d’après un cadrage, une perspective différents. C’est ce que Madame Pinaud a démontré lors des ateliers « Le Vrai du Faux » qu’elle a proposés aux élèves. On peut véritablement parler de mise en scène de l’information, un angle de prise de vue est un choix et peut signifier une analyse tout à fait diverse selon les personnes qui regardent. Dans ce nombre toujours plus grandissant de partages d’images ou de vidéos, la meilleure attitude reste de repérer l’auteur, de faire attention à la source… Lors de ces interventions, les élèves ont rencontré, puis échangé avec une professionnelle de l’information, témoignant de ses propres expériences et n’hésitant pas à partager autour de sa pratique quotidienne du décryptage de l’information. Transmettre un usage du numérique responsable en 2022, tel est l’enjeu pour la formation de citoyens éclairés !

Lors de ces interventions, les élèves ont rencontré, puis échangé avec une professionnelle de l’information, témoignant de ses propres expériences et n’hésitant pas à partager autour de sa pratique quotidienne du décryptage de l’information. Transmettre un usage du numérique responsable en 2022, tel est l’enjeu pour la formation de citoyens éclairés !

Les sciences et techniques ont souvent fait l’objet de sujets de films, biopics de figures scientifiques marquantes ou films de science-fiction. A l’inverse, la fiction (livres ou films) a elle aussi pu inspirer les scientifiques et ingénieurs pour de futures découvertes et inventions : S.Spielberg qui inspire de nouveau design de lunettes de réalité virtuelle dans Ready Player One ou I.Asimov qui développe l’idée du robot dès 1967 dans son recueil de nouvelles Les robots, pour ne citer que deux exemples. Le cinéma peut donc être à la fois un outil de vulgarisation scientifique, un outil de recherche ou encore un objet d’étude scientifique.

Les sciences et techniques ont souvent fait l’objet de sujets de films, biopics de figures scientifiques marquantes ou films de science-fiction. A l’inverse, la fiction (livres ou films) a elle aussi pu inspirer les scientifiques et ingénieurs pour de futures découvertes et inventions : S.Spielberg qui inspire de nouveau design de lunettes de réalité virtuelle dans Ready Player One ou I.Asimov qui développe l’idée du robot dès 1967 dans son recueil de nouvelles Les robots, pour ne citer que deux exemples. Le cinéma peut donc être à la fois un outil de vulgarisation scientifique, un outil de recherche ou encore un objet d’étude scientifique. Dans le cadre de l’atelier proposé par Pascal Génot et spécialement conçu pour nos élèves de seconde à profil scientifique, deux axes ont été abordés. En s’appuyant sur de nombreux extraits de films, les notions « du plan au montage » et « mouvement et rythme » étaient décrites et détaillées : l’image en mouvement, la notion d’espace/temps, la vitesse de l’image, le format et le cadre ainsi que l’invention du montage mais aussi le mouvement dans le plan et le rythme en tant que tel. L’analyse de l’un des plus anciens films du patrimoine cinématographique mondial : « L’entrée en gare de La Ciotat » réalisé par les Frères Lumière en 1896 a particulièrement passionné les élèves ! Pascal Génot a également fait référence au langage cinématographique, à l’origine scientifique et technique : la notion de cadre / portion de l’espace infini réel ; le champ/personnages ou objets se déplaçant dans le cadre ; le hors-champ/ce qu’on ne voit pas dans le cadre ; le plan/plus petite unité physique dans la réalisation d’un film ; la prise de vue/ce qui est filmé…

Dans le cadre de l’atelier proposé par Pascal Génot et spécialement conçu pour nos élèves de seconde à profil scientifique, deux axes ont été abordés. En s’appuyant sur de nombreux extraits de films, les notions « du plan au montage » et « mouvement et rythme » étaient décrites et détaillées : l’image en mouvement, la notion d’espace/temps, la vitesse de l’image, le format et le cadre ainsi que l’invention du montage mais aussi le mouvement dans le plan et le rythme en tant que tel. L’analyse de l’un des plus anciens films du patrimoine cinématographique mondial : « L’entrée en gare de La Ciotat » réalisé par les Frères Lumière en 1896 a particulièrement passionné les élèves ! Pascal Génot a également fait référence au langage cinématographique, à l’origine scientifique et technique : la notion de cadre / portion de l’espace infini réel ; le champ/personnages ou objets se déplaçant dans le cadre ; le hors-champ/ce qu’on ne voit pas dans le cadre ; le plan/plus petite unité physique dans la réalisation d’un film ; la prise de vue/ce qui est filmé… Autant de connaissances transversales qui auront enrichi le bagage culturel des élèves et qui leur servira sans aucun doute quel que soit leur projet d’étude à venir. N’oublions pas que les réalisateurs ont souvent été visionnaires ou du moins précurseurs des progrès de la science donc de la société humaine… « Le cinéma est pour moi un art tridimensionnel, avec ma caméra, j’ai le sentiment de sculpter l’espace et le temps ! » D.Cronenberg

Autant de connaissances transversales qui auront enrichi le bagage culturel des élèves et qui leur servira sans aucun doute quel que soit leur projet d’étude à venir. N’oublions pas que les réalisateurs ont souvent été visionnaires ou du moins précurseurs des progrès de la science donc de la société humaine… « Le cinéma est pour moi un art tridimensionnel, avec ma caméra, j’ai le sentiment de sculpter l’espace et le temps ! » D.Cronenberg Après une introduction musicale, Merakhaazan a présenté aux étudiants son parcours, ses procédés de création, l’évolution technique dans son jeu, beaucoup de questions ont émergé ensuite : « Est-ce que vous pouvez tout jouer ? Jules « Pas tout à fait mais il est vrai que j’expérimente beaucoup de styles » Merakhaazan ; « Comment faites-vous pour créer un morceau ? » Lounis « Il m’arrive de composer à ma table mais la plupart du temps je cherche sur la contrebasse, je « gratouille », je laisse aller mes sensations et j’essaie de bien répartir les sons trouvés dans le spectre, du grave à l’aigu en général. Ma marque de fabrique ce sont plutôt des morceaux mélancoliques ! » Merakhaazan.

Après une introduction musicale, Merakhaazan a présenté aux étudiants son parcours, ses procédés de création, l’évolution technique dans son jeu, beaucoup de questions ont émergé ensuite : « Est-ce que vous pouvez tout jouer ? Jules « Pas tout à fait mais il est vrai que j’expérimente beaucoup de styles » Merakhaazan ; « Comment faites-vous pour créer un morceau ? » Lounis « Il m’arrive de composer à ma table mais la plupart du temps je cherche sur la contrebasse, je « gratouille », je laisse aller mes sensations et j’essaie de bien répartir les sons trouvés dans le spectre, du grave à l’aigu en général. Ma marque de fabrique ce sont plutôt des morceaux mélancoliques ! » Merakhaazan. Les questions plus techniques ont ensuite été évoquées, les étudiants particulièrement intéressés par toute l’installation électrique autonome et le matériel utilisé par Merakhaazan « J’utilise un « looper », cela me permet d’enregistrer des sons au fur et à mesure et de créer des « boucles », ça retranscrit les fonctions d’autres instruments. Récemment, on m’a fabriqué une pédale ampli sur mesure et qui sera customisée spécialement pour moi dans l’esprit Dune !!! » Les échanges entre connaisseurs d’électrotechnique se poursuivent, conseils en installations non dépendantes et questionnements sur la transition énergétique…

Les questions plus techniques ont ensuite été évoquées, les étudiants particulièrement intéressés par toute l’installation électrique autonome et le matériel utilisé par Merakhaazan « J’utilise un « looper », cela me permet d’enregistrer des sons au fur et à mesure et de créer des « boucles », ça retranscrit les fonctions d’autres instruments. Récemment, on m’a fabriqué une pédale ampli sur mesure et qui sera customisée spécialement pour moi dans l’esprit Dune !!! » Les échanges entre connaisseurs d’électrotechnique se poursuivent, conseils en installations non dépendantes et questionnements sur la transition énergétique… Après quelques échanges autour des goûts musicaux de chacun, une question restait cependant en suspens : « Arrivez-vous à vivre de votre art ? » Evan « Oui, j’ai de la chance, je travaille souvent en collaboration, « Clameurs » avec Sarah Procissi, joueuse de Oud électrique, des compagnies de théâtre, des chorégraphes font aussi appel à moi. Je fais des concerts, récemment j’ai vécu un moment exceptionnel à l’occasion de C pas classique, j’ai joué avec l’Ensemble Baroque de Nice. Je ne suis pas riche, si c’est ça que tu veux dire, mais ce qui me motive, c’est le sentiment de faire ce qui me plaît, d’être heureux en faisant de la musique ! » Belle morale, message optimiste et qui peut donner envie de réaliser ses rêves…

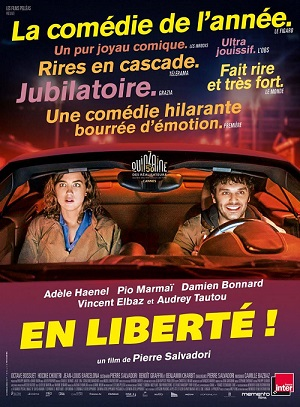

Après quelques échanges autour des goûts musicaux de chacun, une question restait cependant en suspens : « Arrivez-vous à vivre de votre art ? » Evan « Oui, j’ai de la chance, je travaille souvent en collaboration, « Clameurs » avec Sarah Procissi, joueuse de Oud électrique, des compagnies de théâtre, des chorégraphes font aussi appel à moi. Je fais des concerts, récemment j’ai vécu un moment exceptionnel à l’occasion de C pas classique, j’ai joué avec l’Ensemble Baroque de Nice. Je ne suis pas riche, si c’est ça que tu veux dire, mais ce qui me motive, c’est le sentiment de faire ce qui me plaît, d’être heureux en faisant de la musique ! » Belle morale, message optimiste et qui peut donner envie de réaliser ses rêves… « Le film met en scène Yvonne, jeune inspectrice de police, qui découvre que son mari, le capitaine Jean Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Elle doit néanmoins entretenir la mémoire d’un bon père auprès de son fils Théo. Elle doit aussi compter avec Louis, son collègue amoureux d’elle et ancien partenaire de Jean. Déterminée à réparer les torts commis par son époux, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Antoine retrouve sa femme Agnès et sa vie d’avant… en apparence seulement car il est bien décidé à devenir le délinquant qu’il avait été accusé injustement d’être ! C’est ainsi que « l’histoire est à la fois originale et ordinaire » (Enzo).

« Le film met en scène Yvonne, jeune inspectrice de police, qui découvre que son mari, le capitaine Jean Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Elle doit néanmoins entretenir la mémoire d’un bon père auprès de son fils Théo. Elle doit aussi compter avec Louis, son collègue amoureux d’elle et ancien partenaire de Jean. Déterminée à réparer les torts commis par son époux, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Antoine retrouve sa femme Agnès et sa vie d’avant… en apparence seulement car il est bien décidé à devenir le délinquant qu’il avait été accusé injustement d’être ! C’est ainsi que « l’histoire est à la fois originale et ordinaire » (Enzo). « Quelle attitude adopter lorsque l’on est accusé à tort et que cette accusation a volé huit ans de votre vie ? Cette question posée en filigrane de l’excellent film « En Liberté ! » de Pierre Salvadori a beaucoup interrogé les élèves de 2de1.

« Quelle attitude adopter lorsque l’on est accusé à tort et que cette accusation a volé huit ans de votre vie ? Cette question posée en filigrane de l’excellent film « En Liberté ! » de Pierre Salvadori a beaucoup interrogé les élèves de 2de1.